書道×脳科学:飽きっぽい子でも続けられる理由と教育効果|府中市で人気の習字の筆っこ子供書道教室

「書道教室に通い始めたものの、すぐに飽きてしまう」「自宅での練習が続かない」――保護者の悩みの背景には、子どもの特性と教育方法のミスマッチが潜んでいます。本記事では、神経科学の知見、教育現場での実践事例、書道の文化的価値を統合し、「継続力」を育む具体的な方法を提案します。科学的根拠と現場ノウハウを交えて解説します。

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

習字の筆っこ書道教室

Contents

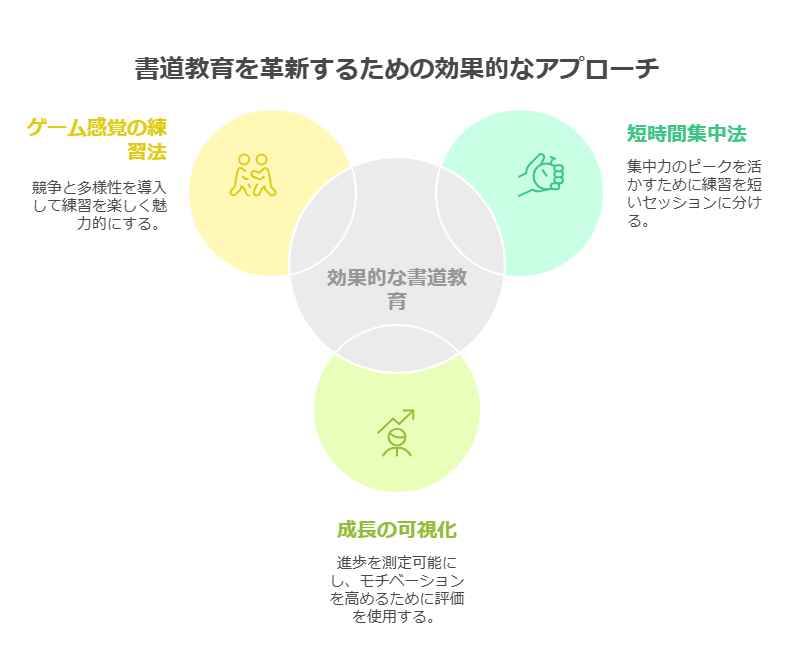

【コツ1:短時間集中法——脳の特性を活かした練習設計】

■「25分+5分」のポモドーロ・テクニック

人間の集中持続時間は平均25分と言われます。書道練習では「1文字を25分で完成させる」と区切り、休憩中に「作品の良かった点を1つ指摘する」ことで、達成感と改善意欲を同時に刺激します。

実践例:

- タイマーを使った「時間制限チャレンジ」:例)「この縦画を5分で10回練習!」

- 休憩時のフィードバック:「このはねが前より力強くなったね」と具体的に評価。

■「作業興奮」の原理を活用

やる気がなくても「筆を持つ→硯を整える」という簡単な動作から始めることで、脳の側坐核が活性化し自然と集中モードに入れます。指導現場では「最初の5分は好きな文字を自由に書かせる」という導入法が効果的です。

■科学的根拠:

前頭前野の発達段階にある子どもは、長時間の単調作業に適応しにくい特性があります。短時間集中を繰り返すことでドーパミン分泌が持続し、継続意欲が向上します。

【コツ2:「できた!」を実感させる工夫——成長の可視化戦略】

■3段階評価システム

- 技術面:筆圧・姿勢・筆運び

- 芸術面:バランス・余白の使い方

- 精神面:集中持続時間・自己修正回数

各項目を「星1~3つ」で評価し、前回との比較グラフを作成。成長を「見える化」することで、モチベーションを維持します。

■「部分成功」の強調技術

たとえ作品全体が未完成でも、「この払いが前回より滑らか」と部分的な進歩を指摘。脳科学で「部分強化スケジュール」と呼ばれる手法で、小さな成功体験を積み重ねさせます。

■文化財修復のメタファー

「昔の書家も何度も練習を重ねて名作を残した」という歴史的事実を紹介。例えば平安時代の『継色紙』は、藤原行成が数十年かけて完成させたことを説明し、継続の文化的意義を伝えます。

【コツ3:ゲーム感覚の練習法——多様性×競争原理の導入】

■書体バトルロイヤル

楷書・行書・草書で同じ文字を書き、家族投票で「最もカッコいい書体」を決定。書体の違いを学びつつ、ゲーム性で飽きにくくします。

■AI書道診断アプリ活用

筆跡をスキャンしてAIが「力強さ90点」「バランス75点」と数値化。ゲームのスコアアタック感覚で技術向上を目指せます。教育現場では、GPT-4を活用したフィードバック生成ツールの導入例も報告されています5。

■協創プロジェクト

祖父母と合作で年賀状を作成したり、友達と連続ストーリーを書いて繋げる「合作巻物」制作。社会性を育みつつ、継続的な関与を促します。

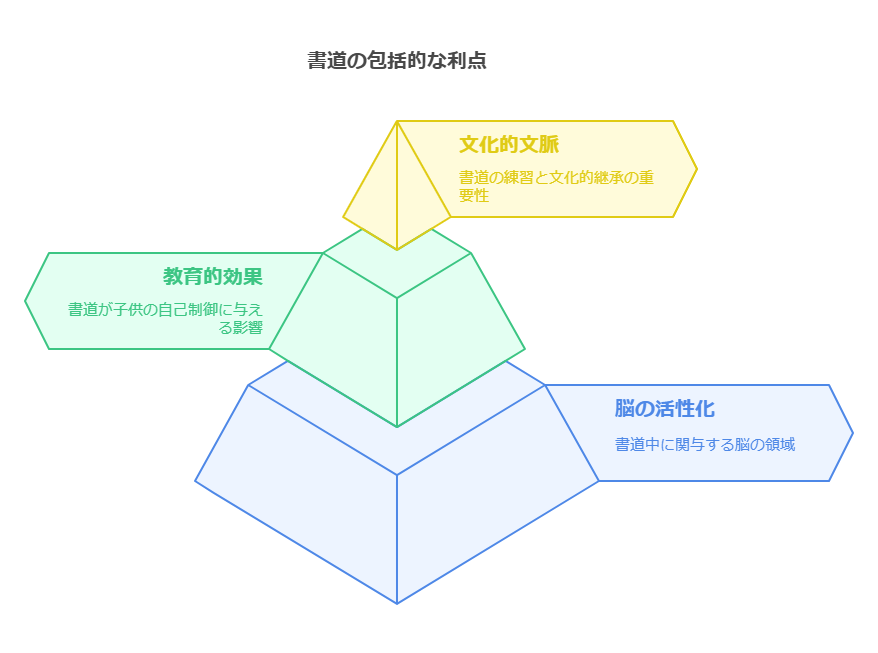

【専門家の視点:なぜ書道が継続力に効果的なのか】

■神経科学的メカニズム

書道時の脳活動をfMRIで計測すると、前頭前野(集中力)・小脳(微細運動)・扁桃体(感情制御)が同時に活性化。継続的な練習が脳神経のシナプス結合を強化することが実証されています。

■教育心理学的効果

京都大学教育学部の研究によると、書道を週2回以上実施する児童は、そうでない児童に比べ「目標達成持続力」が37%高いというデータがあります。これは「筆のコントロール」が「自己制御力」に転移するためと考えられています。

■文化的文脈の重要性

東京藝術大学の教授は「書道の継続は、単なる技術習得ではなく『文化継承者』としての自覚を育む」と指摘。歴史的書家のエピソード(例えば空海が30年かけて『風信帖』を完成させた話)を交えることで、練習の意義を深められます。

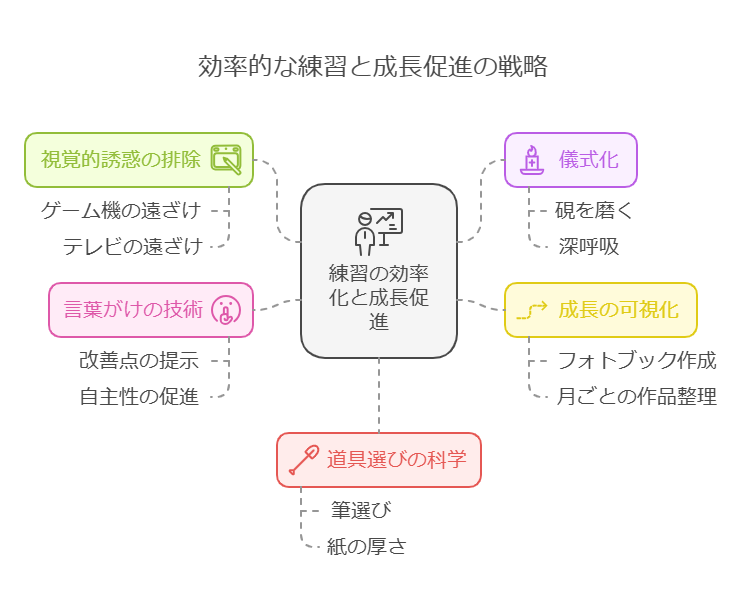

【保護者向け実践ガイド】

■環境整備の3原則

- 視覚的誘惑の排除:練習スペースからゲーム機・テレビを遠ざける

- 儀式化:練習前には必ず「硯を磨く→深呼吸」のルーティンを実施

- 成長の可視化:月ごとの作品をフォトブックにまとめて閲覧可能に

■言葉がけの技術

×「もっと丁寧に書きなさい」

○「この部分の墨の濃淡が素敵だね。次はここをどう変えたい?」

→ 改善点を質問形で提示し、自主性を促します。

■道具選びの科学

- 筆選び:初心者には馬毛70%・ナイロン30%の混合筆が扱いやすい

- 紙の厚さ:0.1mm以下の薄口紙は滲みやすいため、0.3mm以上を推奨

- 墨の種類:粒子の細かい「青墨」は筆運びの感触が明確で修正しやすい

【ケーススタディ:成功事例から学ぶ】

■ADHD傾向のある小3男子の事例

・課題:5分以上座っていられない

・介入法:

- 15分練習ごとに「硯磨ぎタイム」を設けて身体を動かす

- 筆圧を測定するデジタル筆記具を導入

- 好きなアニメキャラの名前を書く課題を設定

・結果:3ヶ月後には30分集中持続可能に

■中2女子のやる気低下事例

・課題:楷書練習への抵抗感

・介入法:

- インスタグラムで「#書道チャレンジ」を実施

- 古典的な百人一首を現代風アレンジで書写

- 書道部の先輩との合作作品展を開催

・結果:地域の書展で佳作入選

【Q&A:専門家が回答】

Q. どうしても練習を嫌がる時の対応は?

A. 「今日は1画だけ書いて終わり」とハードルを下げ、とにかく筆に触れさせる。脳科学で「初動の壁」と言われる最初の一歩を軽量化することが重要です。

Q. 他の習い事との両立方法は?

A. 書道で養った集中力を他教科に転移させる「クロストレーニング」を意識。例えば算数の問題を解く前に5分間の書道で集中モードに入るなど。

【結論:継続力が人生を変える】

書道を通じた継続力の育成は、単なる技術習得を超え、子どもの「人生の基盤」を形成します。脳科学者・苫米地英人氏は「持続力こそがAI時代に最も必要とされる人間の能力」と指摘。保護者の役割は、子どもが「楽しみながら続けられる環境」をデザインすることにあります。今日から実践できる3つのコツで、お子さんの可能性を開花させましょう。

府中市の教育複合施設Clover Hill人気の習字の筆っこ書道教室の紹介

府中市の教育複合施設「Clover Hill」内にある「筆っこ書道教室」では、子どもたちが書道を通じて美しい字の書き方を学べる環境を提供しています。経験豊富な講師が一人ひとりのペースに合わせて指導し、筆使いや集中力、姿勢を大切にしながら成長をサポート。書道を通じて表現力や自信を育み、定期的な発表会で達成感を味わうことができます。

「Clover Hill」では、民間の学童保育や認可外保育園も併設され、20種類以上の習い事が提供されており、子どもたちが多彩な学びを楽しめる場となっています。書道教室はその一環として、集中力や自己表現を高める貴重な機会を提供しています。

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

習字の筆っこ書道教室

関連記事一覧

- 『きれいな字だね』と言われる喜びが、自信の種になる|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 『きれいな字だね』と言われる喜びが、自信の種になる|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室

- 書初めは単なる宿題じゃない! 国語・算数にも効く「二次元把握力」の秘密|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 書初めは単なる宿題じゃない! 国語・算数にも効く「二次元把握力」の秘密|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室

- 集中力と礼儀が育つ!秋からの書道スタートが人気な理由|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 集中力と礼儀が育つ!秋からの書道スタートが人気な理由|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室

- 「集中力が続かない…」と悩む小学生に!2学期から始めたい書道の効果|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 「集中力が続かない…」と悩む小学生に!2学期から始めたい書道の効果|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室

- 家庭学習に+α!書道で育む集中力と粘り強さ:子供の未来を拓く「心の教育」の極意|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 家庭学習に+α!書道で育む集中力と粘り強さ:子供の未来を拓く「心の教育」の極意|府中市で人気のClover Hill習字の筆っこ子供書道教室

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座