小学校英語教育の現状と中学での学習ギャップを埋めるために親ができること|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

2020年の学習指導要領改訂により、日本の英語教育は大きな転換期を迎えています。小学校3年生から外国語活動が始まり、5・6年生では英語が正式な教科として導入され、成績評価の対象となりました13。この改革の背景には、グローバル化が急速に進展する中で、子どもたちが将来国際社会で活躍するための基盤となる英語コミュニケーション能力の育成が急務であるという認識があります9。しかしながら、新制度導入から数年が経過した現在、小学校と中学校の英語教育の間には依然として大きなギャップが存在し、多くの子どもたちが中学入学後に「中1ショック」と呼ばれる英語学習におけるつまずきを経験しています。

本記事では、まず現在の小学校英語教育の実態を詳細に分析し、中学英語との間に存在する具体的なギャップを明らかにします。その上で、このギャップを埋めるために家庭でできる効果的なサポート方法を、英語教育の専門家の意見や最新の調査データを基に提案します。親が子どもの英語学習を適切にサポートするためには、単に早期から英語に触れさせるだけでなく、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく伸ばすこと、そして何よりも子どもが英語を嫌いにならないような環境づくりが不可欠です。

記事の後半では、家庭学習に活用できる具体的な教材や学習法、英語教室選びのポイント、さらにはデジタルツールの効果的な活用方法まで、実践的なアドバイスを提供します。また、英語学習を通じて育むべき異文化理解やグローバルな視点についても言及し、単なる語学学習を超えた真の国際人育成の観点から、家庭でできることを考えます。

この記事が、お子様の英語学習に対する不安を解消し、効果的なサポート方法を見つける手がかりとなれば幸いです。小学校から中学校への移行期をスムーズに乗り切り、お子様が自信を持って英語学習に取り組めるよう、一緒に学んでいきましょう。

東京都府中市、府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

子供向け英語教室 ベネッセの英語教室BE studio

Contents

小学校英語教育の現状:制度・内容・課題の深堀り

2020年以降の英語教育制度の大転換

2020年度から全面実施された新学習指導要領により、日本の小学校英語教育は根本的な変革を遂げました。それまで5・6年生のみで実施されていた「外国語活動」が3・4年生に前倒しされ、5・6年生では「外国語」として正式な教科に格上げされたのです13。この変更により、3・4年生では年間35時間(週1コマ程度)、5・6年生では年間70時間(週2コマ程度)の英語授業が行われるようになりました。

教科としての英語が導入された5・6年生では、国語や算数と同様に成績評価が行われるようになり、通知表に記載されます8。評価の方法はペーパーテスト中心ではなく、授業中の活動への参加態度や提出物、振り返りカードなどが主な判断材料となります。文部科学省の示す評価の基本方針は「児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感できるようにすること」であり、多くの児童がポジティブな評価を受けられるよう配慮されています。

学年別の学習内容と目標の詳細

小学校の英語教育は、学年によって明確に異なる目標と内容が設定されています。3・4年生の「外国語活動」では、主に「聞くこと」と「話すこと(やり取り・発表)」の2領域に焦点を当て、英語に親しみ、コミュニケーションの素地を養うことが目的です。具体的な活動としては、英語の歌やゲーム、簡単なあいさつや自己紹介など、楽しみながら英語に触れる体験型の学習が中心です。

一方、5・6年生の「外国語(教科)」では、これに「読むこと」「書くこと」が加わり、4技能の基礎をバランスよく育成することが目指されます。学習内容としては、アルファベットの大文字・小文字の識別と簡単な単語の読み書き、定型表現を使った自己紹介やプレゼンテーションなどが含まれます。文部科学省が提示する小学校卒業時点での目標語彙数は600~700語程度で、これらを活用して簡単なコミュニケーションが取れることが期待されています。

表:小学校における英語教育の学年別比較

| 学年 | 科目名 | 授業時間 | 主な技能 | 評価 | 目標語彙数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 3-4年生 | 外国語活動 | 年間35時間 | 聞く・話す | なし | 300語程度 |

| 5-6年生 | 外国語(教科) | 年間70時間 | 聞く・話す・読む・書く | あり | 600-700語 |

現場が抱える深刻な課題と格差問題

理想的な制度設計がなされているように見える小学校英語ですが、実際の現場では多くの課題が山積しています。最も深刻な問題の一つが教員の指導力不足です。2021年度の調査では、小学校の英語授業の約56%を学級担任が担当しており、英語専任教師が教える割合は約30%に留まっています。さらに衝撃的なのは、CEFR B2レベル(英検準1級相当)以上の英語力を有する小学校教員がわずか1.5%しかいないという事実です。多くの教員が教員養成課程で英語指導法を学んでおらず、新しい教科としての英語を教えることに不安を感じているのが現状です。

また、授業時間の不足も大きな課題です。英語が教科化されたことで年間140時間の授業が追加されましたが、他の教科の時間は削減されていないため、学校現場では短縮授業やモジュール授業を駆使して時間を捻出している状況です1。これでは、600~700語という目標語彙数を適切に指導するのは困難で、結果として学校間・地域間で英語力の格差が生じています。

文部科学省の調査によれば、小学校で使用される教科書の内容は中学校1年生レベルの難易度であり、年間70時間では十分に消化できないという専門家の指摘もあります8。このような状況下で、家庭での英語学習の重要性はますます高まっていると言えるでしょう。

子どもたちの英語に対する意識の変化

制度変更から数年が経過した現在、意外な傾向が浮かび上がっています。2021年度の全国学力・学習状況調査によると、「英語の勉強が好き」と答えた小学6年生の割合が減少し、31.5%の児童が「あてはまらない」「どちらかといえば当てはまらない」と回答しています18。2013年度の同調査ではこの割合が23.7%であったことから、英語が教科化され成績評価が導入されたことで、子どもたちの英語に対する苦手意識が強まっている可能性が示唆されます。

一方で、英語学習の意義については多くの児童が理解を示しており、別の調査では小学生の91.5%が「英語が使えるようになりたい」と回答しています。この結果から、子どもたちは英語そのものには興味を持っているものの、現在の学習方法や評価方法に何らかの違和感を抱いていると考えられます。

このような現状を踏まえると、家庭では英語学習の楽しさを重視したアプローチがより一層重要になると言えるでしょう。成績やテスト結果に過度にこだわるのではなく、英語を使う喜びや異文化に触れる楽しさを体験させることで、子どもの内発的動機付けを高めることが求められます。

中学英語とのギャップ分析:なぜ「中1ショック」が起きるのか

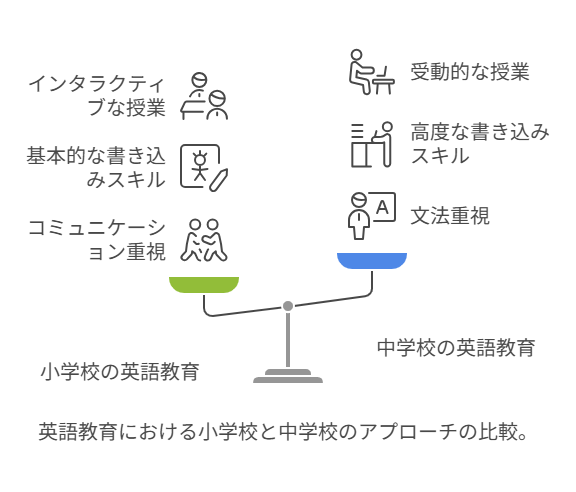

小学校と中学校の英語教育の根本的な違い

小学校から中学校に進学すると、英語教育のあり方が劇的に変化します。この変化に適応できず、英語学習につまずいてしまう現象が「中1ショック」として知られています。このギャップを理解するためには、まず小学校と中学校の英語教育の根本的な違いを把握する必要があります。

小学校の英語教育は、主にコミュニケーション体験を通じて英語に親しむことを重視しています。特に低中学年では、歌やゲーム、ロールプレイなどの活動が中心で、文法解説はほとんど行われません37。高学年になると読み書きの要素が加わりますが、依然として「楽しみながら学ぶ」という姿勢が基本です。一方、中学校の英語は体系的知識の習得を目的としており、文法規則の理解や語彙の暗記、正確な綴りの習得などが求められます。授業の進め方も、小学校では児童同士のインタラクティブな活動が多いのに対し、中学校では教師による一方的な解説が中心になる傾向があります。

文部科学省で小学校外国語教育の導入を担った直山木綿子教授は、この違いについて「小学校の『外国語活動』は単元ごとに独立した『1話完結型』の学習が多いが、中学校の英語は積み上げ式の『教科』である」と説明しています。つまり、小学校で学んだ内容が必ずしも次の単元で活用されるわけではないのに対し、中学校では一度学んだ文法事項や語彙がその後の学習の前提となるため、理解が不十分だとすぐに取り残されてしまうのです。

具体的なギャップの内容とその影響

小学校と中学校の英語教育の間には、主に以下のような具体的なギャップが存在します:

- 文法指導の有無:小学校では文法用語を使わずにパターンプラクティス(文型練習)が中心であるのに対し、中学校では最初から文法用語(主語、動詞、目的語など)を使って文の構造を分析するため、多くの生徒がとまどいます。

- 書く力の要求水準:小学校ではアルファベットや簡単な単語を書く程度ですが、中学校では定期テストで正確な綴りが求められ、覚えるべき単語数も急増します1。実際、「聞いたり話したりはできるのに書けない」という中1生が少なくありません。

- 語彙量の急増:小学校で習得すべき語彙が600~700語なのに対し、中学校では卒業時までに1600~1800語を習得することが目標とされています1。この差が、中学入学直後の生徒に大きな負担を強いることになります。

- 授業の進め方:小学校ではALT(外国語指導助手)との楽しい交流活動が多いですが、中学校では日本語で文法解説を受けることが多くなります2。この変化に「英語の授業がつまらなくなった」と感じる生徒も少なくありません。

- 評価方法:小学校では主に授業への積極的な参加態度が評価されますが、中学校では定期テストの点数が重視されます。この変化に適応できず、自己肯定感を失う生徒もいます。

表:小学校と中学校の英語教育の主な相違点

| 比較項目 | 小学校 | 中学校 |

|---|---|---|

| 主な目的 | コミュニケーション体験・英語への親しみ | 体系的知識の習得 |

| 指導方法 | ゲーム・歌・ロールプレイ中心 | 文法解説・ドリル練習中心 |

| 評価基準 | 授業への参加態度・意欲 | テストの点数・正確さ |

| 語彙数 | 600-700語 | 1600-1800語(卒業時) |

| 文法指導 | 暗黙的(パターンプラクティス) | 明示的(文法用語を使用) |

中1ショックの実態とその長期的影響

「中1ショック」とは、これらのギャップによって引き起こされる英語学習上のつまずき現象を指します1。具体的には、中学入学後の最初の定期テストで思うような点数が取れず、英語に対する自信を喪失してしまうケースが典型的です16。一度このような挫折経験をすると、英語に対する苦手意識が定着し、その後の学習意欲が低下する悪循環に陥りやすいことが問題です。

実際、中学校の英語授業は小学校での学習を前提に進められるため、小学校時代に英語の基礎が十分に身についていないと、早い段階で授業についていけなくなる危険性があります1。特に、小学校で「読む」「書く」技能が不十分なまま中学に進学した場合、単語の綴りを覚えることや文法理解に困難をきたしやすくなります1。文部科学省の調査でも、中学生の7割以上が「小学校でもっと英単語や英文を読む練習をしたかった」、8割が「英語の単語や文を書く練習をしたかった」と回答しており、小学校での読み書き指導の不足が浮き彫りになっています。

このような中1ショックを防ぐためには、小学校高学年の段階から中学校の学習を見据えた準備を少しずつ始めることが重要です13。ただし、単に中学校の先取り学習をするのではなく、楽しみながら自然に4技能をバランスよく伸ばすようなアプローチが求められます。

小中連携の現状とその課題

理論的には、小学校と中学校の英語教育がシームレスにつながっていることが理想ですが、現実には小中連携が十分に機能していないのが実情です。直山教授によれば、「小学校において中学校での指導を意識した指導が、中学校においては外国語活動を踏まえた指導が不十分である」ことが大きな課題だといいます。

具体的には、以下のような問題点が指摘されています:

- 小学校教員と中学校教員の間で、指導内容や方法についての情報交換が不足している

- 年間指導計画や単元計画の作成を共同で行っている学校は全体の1~2割に留まる

- 中学校教員が小学校でどのような英語教育が行われているかを十分に理解していない

- 小学校の指導方法(特にコミュニケーション活動中心のアプローチ)を中学校が引き継いでいない

このような状況下では、家庭が橋渡し役となって、子どもの英語学習をサポートする必要があります。具体的には、小学校高学年の時期から少しずつ中学校の学習スタイルに慣れさせつつ、英語学習の楽しさも維持できるようなバランスの取れたアプローチが求められます。

家庭でできる効果的なサポート方法

英語学習の楽しさを維持する環境づくり

中学進学前後の英語ギャップを埋めるために家庭でできる最も重要なことは、子どもが英語を嫌いにならない環境を整えることです。2021年度の調査で小学6年生の31.5%が英語を好きではないと回答している現状を考えると、親がプレッシャーを与えすぎない配慮が不可欠です。英語学習の専門家たちは、特に小学校時代には「英語は楽しい」という体験を積ませることを強く推奨しています。

具体的には、英語の歌を一緒に聞いたり、英語版の好きなアニメや映画を観たり、英語の絵本を読んだりするなど、楽しみながら自然に英語に触れる機会を増やすことが効果的です13。株式会社グリッドマークが提供する「オトデルシリーズ」のような音声ペン教材も、遊び感覚で英語に親しむのに適しています。重要なのは、間違いを指摘したり、無理に発音を矯正したりしないことで、子どもがリラックスして英語を使える環境を作ることです。

また、親自身が英語に対してポジティブな態度を示すことも大切です。「自分は英語が苦手だった」といったネガティブな発言は控え、英語を使うことの楽しさや、世界中の人とコミュニケーションできる喜びを伝えるようにしましょう69。英語が話せることで人生の選択肢がどれほど広がるかについて、具体的な例を挙げて話すのも効果的です9。例えば、英語ができるとインターネット上の情報の60%以上にアクセスできること、世界中の人と友達になれること、将来の仕事の可能性が広がることなどを、子どもが理解できる言葉で説明してみましょう。

4技能をバランスよく伸ばす日常的な取り組み

中学校の英語にスムーズに適応するためには、小学校時代から「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく伸ばすことが重要です。特に、小学校では軽視されがちな「読む」「書く」技能を家庭で補強する必要があります17。以下に、各技能を伸ばすための具体的な方法を紹介します:

聞く力(リスニング)を伸ばす方法:

- 毎日10~15分程度、英語の音声に触れる習慣を作る(英語の歌、オーディオブック、ポッドキャストなど)

- ディズニー映画や子ども向けアニメを英語音声で観る(最初は日本語字幕、慣れたら英語字幕に挑戦)

- 親子で英語の聞き取りゲームをする(簡単な単語やフレーズを聞いて、何と言ったかを当てる)

話す力(スピーキング)を伸ばす方法:

- 家庭で簡単な英語のやり取りを取り入れる(朝のあいさつ、天気の話、好きなものについてなど)

- オンライン英会話を活用する(子ども向けのプログラムなら週1回25分から始められる)

- スマートスピーカー(Google HomeやAmazon Echo)を使って英語で質問する体験をする

読む力(リーディング)を伸ばす方法:

- 英語の絵本やグラフィックノベルを一緒に読む(最初は簡単なものから)

- 街中で見かける英語(看板、商品パッケージ、駅名など)を読む練習をする

- アルファベットの大文字・小文字をしっかり認識できるようにする(5・6年生で必須)

書く力(ライティング)を伸ばす方法:

- 英語で日記をつける(最初は1日1文から、慣れたら増やす)

- 単語カードを作って綴りを覚える練習をする(視覚と運動覚を同時に使う)

- 英語でメモやショッピングリストを書く習慣をつける

特に書く力については、小学校の授業だけでは十分な練習ができないため、家庭でのサポートが不可欠です。日本速読聴英語協会の『PASSport』のような教材は、中学校入学前に知っておきたい英単語を幅広く網羅しつつ、「書く」練習を徹底サポートするのに適しています1。重要なのは、一度にたくさんやらせようとせず、毎日少しずつ継続することです。

中学準備に特化した具体的な学習法

小学校高学年(特に6年生)になったら、より具体的に中学校の英語を見据えた準備を始めると良いでしょう。ただし、中学校の教科書を先取りするような詰め込み式の学習は逆効果になる可能性があるため、あくまで自然な形で基礎固めをすることを心がけましょう。

語彙力強化のための方法:

- 小学校で習う600~700語を確実にマスターする(特に動詞と基本的な形容詞)

- 単語カードやアプリを使って、単語とその意味だけでなく、綴りも一緒に覚える

- 同じ単語を「聞いてわかる」「話せる」「読める」「書ける」の4つの形で習得する

文法の基礎を築く方法:

- 文法用語を使わずに、英語の語順(SVO)に慣れる練習をする

- 簡単な文型(This is~, I like~, I can~など)のパターンプラクティスをする

- 英語の歌の歌詞を分析して、繰り返し出てくる表現に気づかせる

自学自習の習慣をつける方法:

- 毎日15~20分の英語学習時間を設け、自分で計画を立てて実行する練習をする

- 学習記録ノートをつけて、学んだことや気づきを書き留める習慣をつける

- 分からないことがあったら、辞書やインターネットで調べるスキルを身につける

中学入学前にこれらの基礎を固めておくことで、中学校の英語授業にも自信を持って臨めるようになります。ただし、あくまで無理強いは禁物です。子どもが抵抗を示したら一旦休憩し、別のアプローチを試みる柔軟性を持ちましょう。

デジタルツールと教材の効果的な活用

現代の家庭英語学習において、デジタルツールやオンライン教材を活用しない手はありません。特に、子どもたちが楽しみながら学べるインタラクティブな教材は、自主的な学習を促すのに効果的です38。以下に、年代別におすすめのデジタルツールとその活用方法を紹介します:

小学校低学年(3-4年生)向け:

- 英語の歌やチャンツが楽しめるアプリ(Super Simple Songs, Lingokidsなど)

- タッチペン式の英語絵本(音声が出るタイプのもの)

- アルファベットの形と音を学べるゲームアプリ(ABCmouse, Starfallなど)

小学校中学年(4-5年生)向け:

- 単語と簡単なフレーズを学べる学習アプリ(Duolingo Kids, 英語物語など)

- オンライン英会話の子ども向けコース(週1回から始められるもの)

- 英語の音声認識機能を使った発音練習アプリ(Google翻訳の会話モードなど)

小学校高学年(5-6年生)向け:

- 4技能をバランスよく学べる学習アプリ(ELSA Speak, NHKゴガクなど)

- 速読聴英語トレーニングのようなPC/タブレットを使った教材1

- 英語のニュースを子ども向けに簡単にしたサイト(CNN 10, BBC Newsroundなど)

デジタルツールを選ぶ際のポイントは、子どもの興味と英語レベルに合っているかです。無料で試せるアプリやサービスも多いので、いくつか試してみて、子どもが楽しんで続けられるものを選びましょう。また、スクリーンタイムが長くなりすぎないように、1日20~30分を目安にし、他の学習方法と組み合わせるのが理想的です。

特に、日本速読聴英語協会が提供する「速読聴英語講座」は、パソコンやタブレットを使って「読む」「聴く」力をバランスよく鍛えることができ、中学校の英語学習を見据えた準備に適しています。この講座に対応したテキスト教材『PASSport』は、文部科学省が提示する『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』の語彙の80%以上を網羅しており、基礎固めに最適です。

英語教室・塾選びのポイントと注意点

目的に合った英語教室の選び方

家庭での学習に加えて、英語教室や塾を活用することも、中学進学準備の有効な手段です。しかし、一口に英語教室と言ってもその内容や指導方法は多様で、子どものニーズや目的に合ったものを選ばないと、時間とお金を無駄にしてしまう可能性があります38。英語教室を選ぶ際には、まず何を目的とするかを明確にすることが大切です。

中学進学準備を主な目的とする場合、以下のような特徴を持つ教室が適しています:

- 4技能(聞く・話す・読む・書く)をバランスよく指導している

- 文法の基礎をしっかり教えながらも、楽しく学べる工夫がある

- 中学校の教科書内容を意識したカリキュラムがある

- 少人数制で、一人ひとりの進度に合わせた指導ができる

一方、英語への興味や楽しさを重視する場合は、以下のような教室が向いています:

- ゲームやアクティビティを通じて自然に英語を学ぶスタイル

- 異文化理解や国際交流をテーマにしたプログラムがある

- ネイティブ講師との会話機会が多い

- 発表会やプロジェクトワークがある

英語教室を選ぶ前に、我が子に最も必要なものは何かをよく考え、それに合った教室を探すことが成功の秘訣です。小学校低学年のうちは楽しさを重視し、高学年になるにつれて中学準備の要素も取り入れるなど、年齢や成長段階に応じて目的を調整していくのも賢い方法です。

見学・体験時にチェックすべき重要ポイント

英語教室を選ぶ際には、必ず見学や体験レッスンに参加し、以下のポイントをチェックすることをおすすめします:

1. 教室の雰囲気:

- 子どもたちがリラックスして楽しんでいるか

- 緊張感がありすぎたり、逆にだらけすぎたりしていないか

- 子どもの発言や質問に対して、講師が適切に対応しているか

2. 講師の質:

- 子どもとのコミュニケーションが上手か(子どもの目線に立って話しているか)

- 英語の発音や指導スキルに問題がないか

- 子どものやる気を引き出す声かけやフィードバックをしているか

3. カリキュラムと教材:

- 4技能をバランスよく学べる内容か

- 教材は子どもの年齢とレベルに合っているか

- 中学校の英語を見据えた内容が含まれているか(高学年の場合)

4. クラス編成:

- クラスの人数は適切か(多すぎないか)

- 年齢やレベルが近い子ども同士で構成されているか

- 個々の進度に配慮した指導がされているか

5. 保護者へのサポート:

- 定期的に子どもの進捗状況を報告してくれるか

- 家庭での学習アドバイスを提供してくれるか

- 保護者の質問や相談にきちんと対応してくれるか

体験レッスンの後は、必ず子どもに感想を聞き、「また行きたいか」「どんなところが楽しかったか(またはつまらなかったか)」を確認しましょう。子ども自身が「通いたい」と思う教室でないと、長続きしない可能性が高いからです。また、複数の教室を比較検討するためにも、少なくとも2~3校は体験レッスンを受けることをおすすめします。

避けるべき教室の特徴と注意点

良い英語教室を選ぶことも重要ですが、避けるべき教室の特徴を知っておくことも同等に重要です。以下のような特徴を持つ教室は、子どもの英語力向上や中学準備という観点からは不適切な可能性があります:

1. 詰め込み式で楽しさが感じられない教室:

- ひたすら単語を暗記させたり、文法問題を解かせたりするだけ

- 間違いを厳しく指摘し、子どもの自信を損なう指導スタイル

- ゲームやアクティビティが一切ない

2. ネイティブ講師に過度に依存している教室:

- 講師の質がバラバラで、指導スキルに問題がある場合がある

- 文法の基礎をしっかり教えられない

- 講師の入れ替わりが激しく、継続的な指導が受けられない

3. 成果が明確でない教室:

- 何をどのレベルまで習得するのかが不明確

- 子どもの進捗を定期的に評価・報告するシステムがない

- 「楽しいだけで終わる」危険性がある

4. 高額な教材販売に力を入れすぎている教室:

- 必要以上に高価な教材の購入を強要する

- 教材費が授業料と比べて不釣り合いに高い

- 契約更新時に毎回新しい教材を買わされる

5. 保護者とのコミュニケーションが不十分な教室:

- 子どもの様子や進捗についてほとんど情報を提供しない

- 保護者の質問や相談に応じる体制が整っていない

- 授業参観や保護者会の機会が少ない

特に注意が必要なのは、中学受験を視野に入れている場合です8。2022年の調査では、首都圏の私立中学校の約146校が入学試験科目として英語を導入しており、この傾向は今後も増えると予想されます。もし受験を考えているのであれば、中学受験に対応した特別なカリキュラムがある英語塾を選ぶ必要があります。

家庭学習と教室学習のバランスの取り方

英語教室に通うことの最大のメリットは、プロの指導のもとで体系的な学習ができることですが、週に1~2回の教室だけでは英語力はなかなか伸びません。教室での学習を最大限に活かすためには、家庭での継続的な学習と組み合わせることが不可欠です。

理想的なバランスとしては:

- 教室での学習:週1~2回(インプットと指導を受ける場)

- 家庭での学習:毎日15~30分(アウトプットと復習の場)

多くの優れた英語教室では、家庭での学習をサポートするための宿題や自主学習用教材を提供しています3。これらの教材を活用し、教室で学んだことを家庭で復習・定着させるサイクルを作ることが、効果的な英語学習の鍵です3。

また、教室で習った表現や単語を家庭で実際に使ってみるのも良い方法です。例えば、教室で自己紹介の仕方を習ったら、家でも家族に向かって英語で自己紹介をしてみる、といった具合です。このように、教室と家庭での学習を連動させることで、学んだことがより深く定着するようになります。

費用対効果を考えると、高額な英語教室に通わせるよりも、手頃な価格の教室+家庭学習用の質の高い教材に投資する方が、総合的な英語力の向上には効果的である場合も少なくありません13。家庭の経済状況や子どもの性格・適性を考慮し、最適なバランスを見つけることが大切です。

異文化理解とグローバル視点の育成

英語学習の本来の目的とは

英語学習の本来の目的は、単に言語スキルを習得することだけではありません。文部科学省の学習指導要領にも明記されているように、異文化理解と国際コミュニケーション能力の育成が根本的な目標です。特に、現代の子どもたちが社会で活躍する2050年頃には、多文化・多言語・多民族の人々と協調しながら競争する環境がさらに進展していると予想されます9。このような未来を見据え、英語教育は単なる「科目」としてではなく、グローバル市民としての資質を養う手段と捉える必要があります。

小学校の外国語活動においても、「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ」ることが目標の一つとして掲げられています。つまり、英語を通じて、自分とは異なる文化や価値観を持つ人々を理解し、尊重する態度を養うことが重要視されているのです。この観点から、家庭での英語学習においても、言語スキルの習得だけでなく、異文化への興味や理解を深める機会を積極的に取り入れることが望ましいでしょう。

実際、英語力が高い人材は収入面でも優位性があるという調査結果があります。英語レベルが「上級」(流暢)の人の約60%が年収1,000万円以上であるのに対し、「初級」(挨拶レベル)では約13%に留まっています9。また、ビジネスレベル以上の英語力を持つ人材は、平均年収と比較して20~30代で113万円、40代で209万円、50代で337万円の差があり、生涯賃金で約1億円の差が生じるというデータもあります。このような経済的メリットも、異文化理解と深いコミュニケーション能力があって初めて実現するものと言えるでしょう。

家庭でできる異文化体験の取り入れ方

家庭で異文化理解を深めるためにできる具体的な方法は多岐にわたります。以下に、日常生活に取り入れやすい実践的なアイデアを紹介します:

1. 多様な文化に触れる機会を作る:

- 世界各国の料理を作って食べてみる(レシピを英語で探すのも良い練習)

- 海外の祝日や行事を調べて、家庭で小さなお祝いをする(ハロウィン、感謝祭など)

- 外国の童話や民話を読み、日本の昔話と比較する

2. 国際交流の機会を活用する:

- 地域の国際交流イベントに参加する

- オンラインで海外のペンパルと文通やビデオ通話をする

- 外国人観光客が多い場所を訪れ、簡単な会話をしてみる(道案内など)

3. 多様な価値観に触れる:

- 海外の子ども向けニュースサイトを見て、世界各国の子どもたちがどんな問題に関心を持っているか知る

- 同じテーマ(環境問題、貧困など)について、日本と外国の取り組みを比較する

- 家族で「もし外国に住むとしたらどこがいいか」と話し合い、その理由を考える

4. 英語のメディアを活用する:

- 海外の子ども向けテレビ番組やYouTubeチャンネルを観る

- 英語の子ども向け新聞や雑誌を読む(時間があるときに親子で一緒に)

- 好きな海外アーティストの歌詞の意味を調べ、文化背景を理解する

これらの活動を通じて重要なのは、違いを楽しむ姿勢を育むことです9。異文化に接した時に「変だ」「間違っている」と批判するのではなく、「面白い」「なぜそうなるんだろう」と興味を持って探究する態度が、真のグローバル人材には求められます9。親自身もオープンな姿勢で異文化に接し、子どもと一緒に学ぶ姿勢を見せることが、子どもの国際感覚を養う上で最も効果的です39。

英語を通じて育むべき思考力と人間力

英語学習を通じて育むべきは、言語スキルだけではありません。国際社会で必要とされる思考力や人間力を養うことも大切です9。特に以下のような能力は、英語学習と並行して意識的に育てたい資質です:

批判的思考力(Critical Thinking):

- 英語の文章や会話を鵜呑みにせず、「なぜそう言えるのか」を考える習慣

- 異なる立場の意見を比較し、自分の考えを形成する力

- 情報の信頼性を評価するスキル(特にインターネット上の英語情報)

自己表現力:

- 自分の意見や考えを英語で明確に伝える力

- プレゼンテーションスキル(小学校高学年から少しずつ練習)

- 意見が異なる人に対しても、敬意を持って自己主張する方法

共感力(Empathy):

- 異なる文化背景を持つ人の立場に立って考える力

- 言語が不自由な人に対する配慮やサポートの精神

- グローバルな問題(貧困、環境など)に対する関心と当事者意識

適応力(Adaptability):

- 予期せぬ状況でも柔軟に対応する力

- 失敗を恐れず挑戦する姿勢(英語で間違えることを恐れない)

- 変化を受け入れ、新しい環境に順応する能力

これらの能力は、一朝一夕で身につくものではありませんが、日常の英語学習に少しずつ取り入れることで育んでいけます39。例えば、英語のニュースについて家族で話し合う時、「あなたはどう思う?」と意見を求めたり、異なる視点を紹介したりするだけでも、批判的思考力や自己表現力の訓練になります。

また、英語学習における失敗や間違いを成長の機会として前向きに捉える姿勢も重要です6。日本人は間違いを過度に恐れる傾向がありますが、言語学習において間違いは避けられないプロセスです。「間違えても大丈夫」「そこから学べば良い」というメンタリティを家庭で育むことで、子どもの英語力だけでなく、人間としての成長も促すことができます。

グローバルな視点を養うためのリソースと活動

現代では、家庭にいながらにしてグローバルな視点を養えるリソースが豊富にあります39。以下に、特におすすめのリソースと活動を紹介します:

オンラインリソース:

- 世界の子どもたちとつながれるプラットフォーム(ePals, PenPal Worldなど)

- ユニセフや国際NGOの子ども向け教育コンテンツ

- Google Earthやストリートビューを使って海外の街並みを探索

書籍・教材:

- 世界各国の生活を紹介する子ども向け図鑑

- 多文化理解をテーマにした絵本や物語

- 「世界のともだち」シリーズ(世界各国の子どもの日常生活を写真で紹介)

地域の活動:

- 国際交流協会が主催する子ども向けイベント

- 地域の外国人住民との交流機会(ごみ拾いなどの共同活動)

- 大使館や領事館が開催する文化紹介イベント

家庭でできるプロジェクト:

- 1ヶ月ごとに1つの国を選び、その国の文化・歴史・料理などを調べて体験する

- 家族でSDGsに関する英語動画を観て、家庭でできる取り組みを話し合う

- 海外の災害や困難に直面している子どもたちへの支援活動を調べ、できることを考える

これらの活動を通じて、英語が単なる「科目」や「ツール」ではなく、世界とつながる窓口であることを子どもに実感させることができます9。特に、実際に異文化背景を持つ人々と交流する機会は、教科書だけでは得られない貴重な学びをもたらします。

また、英語力と異文化理解力は相互に強化し合う関係にあります。英語ができることでより深く異文化を理解でき、異文化への理解が深まることで英語学習の動機付けも強まります。この好循環を作り出すことが、真のグローバル人材育成への近道と言えるでしょう。

まとめ:親の役割と今から始めるべきこと

小学校英語と中学英語のギャップ総まとめ

本記事で解説してきたように、小学校と中学校の英語教育の間には、指導方針、内容、方法において大きなギャップが存在します。このギャップを理解することは、効果的な家庭サポートの第一歩です。以下に、両者の主な違いを再確認しましょう:

指導アプローチの違い:

- 小学校:コミュニケーション体験重視、楽しみながら英語に親しむ

- 中学校:体系的知識習得重視、文法規則と正確さを重んじる

習得すべき語彙量の差:

- 小学校卒業時:600~700語

- 中学校卒業時:1600~1800語(約3倍)

4技能のバランス:

- 小学校:低学年は「聞く・話す」中心、高学年で「読む・書く」を追加

- 中学校:4技能を総合的に要求、特に「読む・書く」の比重が高い

評価方法の変化:

- 小学校:授業への積極的参加や意欲が評価される

- 中学校:定期テストの点数が評価の中心

これらのギャップを埋めるためには、小学校高学年の段階から、中学校の学習スタイルに少しずつ慣れさせると同時に、英語学習の楽しさも維持するというバランスの取れたアプローチが必要です。特に、小学校では軽視されがちな「読む」「書く」技能を家庭で補強することが重要です。

年代別・親のサポートのポイント

子どもの成長段階に応じて、家庭で重点を置くべきサポート内容は異なります。以下に、年代別の具体的なサポートポイントをまとめます:

小学3~4年生(外国語活動期):

- 英語の楽しさを第一に、ゲームや歌で自然に触れさせる

- 親子で簡単な英語のあいさつややり取りを日常に取り入れる

- 英語の音に慣れさせるため、毎日短時間の英語リスニングを習慣化

- 異文化への興味を育むため、外国の絵本やアニメを一緒に楽しむ

小学5~6年生(教科としての英語期):

- アルファベットの読み書きを確実にマスターさせる

- 簡単な単語の綴りを覚える練習を少しずつ始める

- 英語で自己紹介や好きなものを説明する練習をする

- 中学校の英語を見据え、文法用語を使わずに英語の語順(SVO)に慣れさせる

- 英語学習の習慣化を図り、毎日15~20分の学習時間を確保

中学入学前の半年間(移行準備期):

- 小学校で習った600~700語の確実な定着を図る

- 英語の日記(1日1文から)や単語カード作りで書く力を強化

- 中学校の教科書を事前に確認し、最初の単元の単語に目を通しておく

- 英語学習の自立を促すため、自分で計画を立てて実行する練習をする

- 中学入学後の目標(英検5級や4級取得など)を一緒に設定する

これらのサポートを通じて重要なのは、子どもが英語を嫌いにならないように配慮することです。無理強いや過度な先取り学習は逆効果になる可能性があるため、子どもの反応を見ながら適度な負荷で進めましょう。

長期視点で考える英語教育の重要性

英語教育を考える上で、長期的な視点を持つことは極めて重要です。現在小学校に通う子どもたちが社会で活躍する2050年頃には、グローバル化がさらに進展し、英語をはじめとする外国語を用いたコミュニケーションの機会が格段に増えることが予想されます9。英語力はもはや「あると便利なスキル」ではなく、「なければ不利になる必須スキル」と言えるでしょう。

経済的な観点から見ても、英語力の有無は将来の収入に大きな影響を与えます。ビジネスレベルの英語力を持つ人材は、平均と比較して20~30代で113万円、40代で209万円、50代で337万円の年収差があり、生涯賃金で約1億円の差が生じるという調査結果があります9。このようなデータからも、子どもの英語教育への投資は、単なる「教育費」ではなく、将来の可能性を広げる重要な投資と捉えることができます。

しかし、忘れてはならないのは、英語力そのものが目的ではないということです9。英語はあくまでツールであり、それを用いて何を成し遂げるかが真に問われます9。したがって、家庭での英語教育においても、単なる語学スキルの習得だけでなく、異文化理解力やコミュニケーション能力、グローバルな問題意識など、総合的な人間力を育む視点が不可欠です。

今日から始められる5つの具体的な行動

最後に、この記事を読んだ保護者の方々が今日からすぐに実践できる具体的な行動を5つ提案します:

1. 家庭で簡単な英語のやり取りを始める:

- 朝のあいさつ(Good morning!)や天気の話(It's sunny today!)など、毎日1~2つの簡単なフレーズから始める

2. 英語に触れる時間を毎日10分確保する:

- 英語の歌、絵本、アニメなど、子どもが興味を持てる素材を選び、習慣化する

3. アルファベットと音の関係を楽しく学ぶ:

- アルファベットの形と音を関連付けるゲームやアプリを活用する(特に低学年)

4. 英語で書く練習を少しずつ始める:

- 単語カードを作ったり、英語で日記を書いたりする(高学年)

5. 異文化に触れる機会を作る:

- 外国の料理を作る、国際交流イベントに参加するなど、英語を使う実践的な場面を設ける

これらの行動は、いずれも大掛かりな準備や高額な投資なしに始められるものばかりです。重要なのは、完璧を求めず、継続することです。毎日少しずつ積み重ねることで、子どもは自然に英語に親しみ、中学進学後のギャップにも対応できる力を身につけていきます。

英語教育は長期的な取り組みです。一過性のブームに流されることなく、お子様の成長段階や個性に合った方法で、焦らずじっくりとサポートしていきましょう。この記事が、そのためのヒントや勇気となれば幸いです。親子で楽しみながら、英語学習の旅を続けていきましょう。

Clover Hillで楽しく英語を学ぼう!BE studioの魅力を徹底紹介

府中市の総合教育施設「Clover Hill」では、ベネッセの英語教室「BE studio」を開講し、幼児から小学生までが英語に親しめる環境を提供しています。独自のカリキュラムに基づいたレッスンを通じて、英語を「学ぶ」のではなく「使う」体験を重視し、自然なリスニング力やスピーキング力を育みます。

レッスンは少人数制を採用し、お子さま一人ひとりのレベルや興味に合わせた指導を行うため、無理なく楽しく英語を身につけることができます。さらに、国際的な視野を広げる体験型学習を取り入れることで、英語力だけでなく、コミュニケーション力や思考力といった将来に役立つスキルも養います。

Clover Hillでは、BE studioのほかにも、府中市内で最多の子ども向け習い事を展開しており、学童保育や認可外保育園と組み合わせた柔軟なプログラムを提供。お子さまの成長を多方面からサポートできる環境が整っています。

英語を楽しく学びながら、お子さまの可能性を広げてみませんか? まずは体験レッスンに参加し、その魅力をぜひ実感してください!

東京都府中市、府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

子供向け英語教室 ベネッセの英語教室BE studio

関連記事一覧

- 2026年、お子様の「英語力」を伸ばすために大切にしたいこと|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 2026年、お子様の「英語力」を伸ばすために大切にしたいこと|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 英語教育は3歳がチャンス!“遊びながら学ぶ”が成功のカギ|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 英語教育は3歳がチャンス!“遊びながら学ぶ”が成功のカギ|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 小1の夏、英語で自信がつく!聞く・話すに強くなる本質的な学び方|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 小1の夏、英語で自信がつく!聞く・話すに強くなる本質的な学び方|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 小1から始めると将来が変わる?6月の英語スタートが効果的な理由|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 小1から始めると将来が変わる?6月の英語スタートが効果的な理由|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 英語で日記をつけよう:ライティング力を自然に育てる方法|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 英語で日記をつけよう:ライティング力を自然に育てる方法|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座 Clover Hill府中の最新情報【要注意】小1の壁は早すぎる?卒園後に起こるリアルな問題|府中市の教育複合施設CloverHill

Clover Hill府中の最新情報【要注意】小1の壁は早すぎる?卒園後に起こるリアルな問題|府中市の教育複合施設CloverHill