小学校英語教育がもたらす学力二極化の現実と対策|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

Contents

はじめに:問題の深刻さと本記事の目的

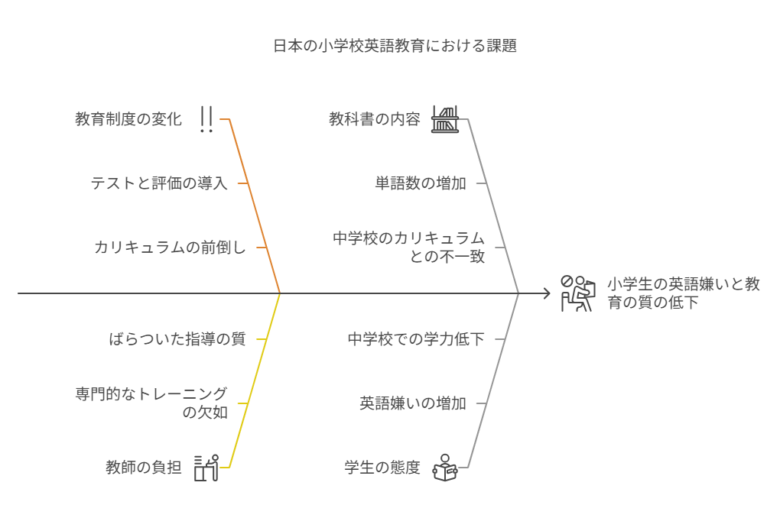

2020年度から全面実施された新学習指導要領により、日本の英語教育は大きな転換期を迎えました。小学校3年生から外国語活動が始まり、5年生からは英語が正式な教科として成績評価の対象となっています。この改革は「グローバル人材育成」を目的に導入されたものですが、実際には予期せぬ深刻な問題を引き起こしています。文科省の調査によると、英語が「嫌い」と答える小学6年生の割合は2013年度の23.7%から2021年度には31.5%に増加し、8ポイント近く上昇しています1。さらに、中学校では英語の成績分布が「ふたこぶラクダ」のような二極化現象を示し、できる子とできない子の差がますます拡大している現状があります。

本記事では、小学校英語教育がもたらす学力二極化の実態を多角的に分析し、その根本原因を探ります。さらに、教育関係者や保護者が取り組むべき具体的な対策を、専門家の意見や現場の声を交えながら提案します。

英語教育の二極化は単なる学力問題ではなく、子どもたちの将来の可能性や自己肯定感に直結する重大な課題です。早期英語教育が逆に英語嫌いを生み出すというパラドックス、中学校での急激な難化、大学入試改革との連携不足など、問題は多岐にわたります。本記事を通じて、これらの課題を体系的に理解し、効果的な対策を講じるための知識を深めていただければ幸いです。

東京都府中市、府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

子供向け英語教室 ベネッセの英語教室BE studio

小学校英語教育の現状:制度変更とその影響

日本の小学校英語教育は、ここ10年で劇的な変化を遂げました。2011年度から小学5・6年生で「外国語活動」が導入され、2020年度からは小学3・4年生に外国語活動が前倒しされ、5・6年生では「教科」としての英語が正式に始まっています1。この制度改革は、グローバル化に対応した「使える英語力」の育成を目的としており、理論的には早期から英語に親しむことで、より自然な言語習得が可能になると期待されていました。

しかし現実には、この改革がさまざまな課題を生み出しています。大阪城南女子短大学長の菅正隆氏(元文部科学省教科調査官)は、「教科になるとテストがあり評価もつくなど、中学の授業の前倒しになってしまう。これが、英語嫌いの小学生を増やしてしまったのではないか」と指摘しています1。確かに、文科省の調査データを見ると、英語が「嫌い」と答える小学生の割合が増加傾向にあることがわかります。特に、教科化された5・6年生の段階で、英語に対する苦手意識が顕著に表れ始めるようです。

現場の教師たちも大きな負担を感じています。慶応義塾大学の大津由紀雄名誉教授(言語学)は、「忙しい小学校の先生が独自に努力せざるを得ず、その分、ばらつきが出てきてしまっている」と述べ、教員の負担増が教育の質のばらつきにつながっている現状を指摘しています1。小学校教員の多くは英語教育の専門家ではなく、十分なトレーニングを受けないまま英語を教えなければならない状況が、指導力の格差を生み出しているのです。

また、教科書の内容も問題を複雑にしています。小学校で習う単語数は700語弱にまで増え、これらを「既習」として中学校の教科書が作成されています2。しかし実際には、小学校での習熟度に大きなばらつきがあり、中学校の教師は「小学校で英語力の定着を図ることができないなか、中学の教科書は『小学校で習った』ことを前提として執筆されている」というジレンマに直面しています。このギャップが、中学校に入ってからの英語嫌いや学力低下をさらに助長しているのです。

表:小学校英語教育の変遷とその影響

| 年度 | 変更内容 | 期待された効果 | 実際の影響 |

|---|---|---|---|

| 2011年度 | 小5・6で外国語活動開始 | 英語への親しみ・関心向上 | 一部で効果が見られたが、全体的な英語力向上にはつながらず |

| 2020年度 | 小3・4で外国語活動、小5・6で教科化 | 早期開始による英語力底上げ | 評価導入で英語嫌い増加、教員負担増大 |

| 2023年度現在 | 小学校で700語近い単語を学習 | 中学校でのスムーズな移行 | 習熟度のばらつきが大きく、中学校で混乱を招く |

このような現状から、小学校英語教育は「英語好きの子」と「英語嫌いの子」を早い段階で選別する装置として機能し始めていると言えます。英語教育の専門家であるSaori氏(子ども英語教育コーディネーター)は、「小学4年生ぐらいから一部の英語好きと英語嫌い多数に分かれ始め、小学校卒業時には英語アレルギーを量産してしまっています」と指摘しています。この早期選別が、その後の学力二極化の土台を作っているのです。

学力二極化の実態:データが示す深刻な格差

英語教育における学力二極化は、もはや無視できない深刻な問題となっています。現場の教師や教育関係者の報告によれば、中学校の英語の成績分布は「ふたこぶラクダ」のような形状を示し、平均点周辺に集まる生徒が少なく、高得点層と低得点層に分かれる傾向が強まっています。この現象は単なる学力差ではなく、教育システムそのものが生み出す構造的な問題として捉える必要があります。

具体的なデータを見てみましょう。ある公立中学校の英語教員は、「中1の時点ですでに英検4、5級(少数はそれ以上)を取得している生徒が少なからずいる一方で、文法はおろか、dogやteacherといったスペルが書けない生徒が同じクラスにいる」と報告しています。このような基礎的な能力の差が、中学校入学時点ですでに存在している現実は看過できません。さらに深刻なのは、この格差が学年が上がるにつれて拡大していく傾向にあることです。

二極化の背景には、複数の要因が絡み合っています。第一に、早期英語教育の機会格差があります。幼稚園や保育園の段階から英語に触れる機会のある子どもと、そうでない子どもでは、小学校入学時点ですでに大きな差が生じています。英語専門塾ステューディアスの代表は、「小学校入学ですら、日本語の先取りをしているのですから、英語だって先取りが一般化していくと思います」と述べ、早期教育の一般化がさらなる格差を生む可能性を指摘しています。

第二に、小学校での指導方法のばらつきが問題です。英語が教科化されたとはいえ、小学校教員の英語指導能力は一律ではありません。その結果、「英語のノートすらない」小学校もあれば、しっかりとした読み書き指導を行う小学校もあるなど、教育内容に大きな差が生じています2。このばらつきが、中学校に入った時点での大きな格差につながっています。

第三に、中学校カリキュラムの急激な難化も二極化に拍車をかけています。東京書籍の英語教科書「NEW HORIZON」の「Unit 1」では、「be動詞(am、are)とその疑問文、一般動詞とその疑問文、canとその疑問文・否定文」が同時に扱われ、「Unit 2」では「isの疑問文・否定文、what・who・howの疑問文」が導入されるなど、非常にハイペースで進みます5。さらに、授業は「英語で行うことを基本とする」という指導要領のため、オールイングリッシュでこれらの内容を教えなければならず、ついていけない生徒はますます取り残される構造になっています。

表:英語教育二極化の主な要因とその影響

| 要因 | 具体的内容 | 二極化への影響 |

|---|---|---|

| 早期英語教育の機会格差 | 幼児期からの英語接触経験の有無 | 小学校入学時点ですでに大きな差が存在 |

| 小学校指導のばらつき | 教員の英語力・指導力の差による教育内容の不一致 | 中学校入学時の基礎力に大きな差が生じる |

| 中学校カリキュラムの難化 | 単語数・文法事項の増加、オールイングリッシュ授業 | ついていける子とそうでない子の差が拡大 |

| 家庭の教育力格差 | 保護者の英語力や教育への関与度の差 | 学校外学習の量と質に差が生じる |

学力二極化がもたらす影響は計り知れません。英語が苦手な生徒の多くは、「一生懸命勉強したのに、テストの点がひどくて涙が出てきました。読めないし、書けない。意味が全然わからない。理解できている子を見ると、どうして自分だけ、と考えてしまいます」という悲痛な声を上げています2。このような自己肯定感の低下は、英語だけでなく他の教科の学習意欲にも悪影響を及ぼし、子どもの将来の可能性を狭める結果につながりかねません。

一方、英語が得意な生徒にとっても、二極化は必ずしも良い環境とは言えません。同学年の多くの生徒が英語についていけない状況では、授業のペースが遅くなったり、内容が薄くなったりする可能性があります。結局のところ、極端な二極化は教育の質全体を低下させ、日本の英語教育の国際競争力を弱める要因にもなり得るのです。

二極化の根本原因を探る:制度設計から見える問題点

英語教育の二極化が生じる背景には、制度設計そのものに潜む根本的な問題があります。表面的な現象だけを見て対策を講じても、真の解決には至りません。ここでは、教育政策の観点から二極化を招いている構造的要因を深掘りしていきます。

第一に指摘できるのは、小学校と中学校の教育連携の欠如です。小学校英語教育コーディラターのSaori氏は、「今の小学校英語教育では十分な英語の『読み』と『書き』は行えていないのが現状のよう」と指摘しています3。一方、中学校の教科書は小学校での学習を前提に作られており、特に「読み」「書き」の能力があることを想定した内容になっています。この連携不足により、中学校に上がった途端に多くの生徒が「壁」にぶつかることになります。

実際、ある区立中学の英語教員は「be動詞と一般動詞を同じユニットで扱ったり、違う形の疑問文が同時に出てきたりするので、生徒は混乱していると思います」と述べています5。小学校では「楽しく慣れる」ことを重視した教育が行われているのに対し、中学校ではいきなり文法的な正確さが求められるため、このギャップが多くの生徒にとって克服困難な障壁となっているのです。

第二に、学習指導要領の非現実的な目標設定が問題です。2020年度からの新指導要領では、中学校の授業を「英語で行うことを基本とする」と規定しています5。確かに、この方針は「使える英語力」の育成という観点からは理にかなっているように見えます。しかし、現実には「オールイングリッシュで文法を教えるのは本当に難しい」という現場教師の声があり、一度日本語で説明したら「先生わかったよ!」と生徒が喜んだというエピソードも報告されています5。

この矛盾は、政策決定者が「理想とする英語教育」と「現場の現実」の間に大きな隔たりがあることを示しています。特に、小学校で十分な基礎が築かれていない状況で、中学校でいきなりオールイングリッシュの授業を行うことは、多くの生徒にとって過度の負担となっています。その結果、一定の予備知識を持つ一部の生徒だけが授業についていけるという二極化構造が強化されてしまうのです。

第三に、評価システムの不整合も見逃せません。小学校5・6年生では英語が教科として成績評価の対象となりますが、その評価基準は学校によってばらつきがあります。一方、中学校では全国的に統一された基準で評価が行われます。この移行期における評価方法の不連続性が、生徒や保護者の混乱を招いています。

特に問題なのは、小学校での評価が「英語に親しむ態度」など比較的主観的な基準で行われることが多いのに対し、中学校では客観的なテスト結果が重視される点です。この急激な変化に適応できず、中学校に入って初めて「自分は英語ができない」と認識する生徒が少なくありません。元中学校教員の吉岡潤子氏は、「『Do you like English?』と聞くと、『No!!』という大きな声が上がるようになりました。小学校で英語嫌いになって、中学に上がってきているのです」と報告しています5。

第四に、家庭の経済力による教育機会の格差も二極化を助長しています。経済的に余裕のある家庭では、幼児期から英語塾やオンライン英会話、海外経験などを通じて子どもに英語環境を提供できます。一方、そうでない家庭では、学校の授業だけが唯一の英語学習機会となる場合が少なくありません。

この格差は、英語教育の早期化が進むほど拡大する傾向にあります。実際、英語専門塾の代表は「先取り学習」を対策として提唱しており2、これは裏を返せば、学校外で先行投資できる家庭の子女が有利になるシステムと言えます。公教育がこのような格差を是正するどころか、むしろ拡大する方向に作用している現実は、教育の機会均等という観点から看過できない問題です。

図:英語教育二極化のメカニズム

Copy

[早期教育機会の格差] ↓ [小学校での習熟度のばらつき] ↓ [中学校カリキュラムとのミスマッチ] ↓ [オールイングリッシュ授業の困難] ↓ [成績の二極化の固定化] ↓ [自己肯定感の格差と学習意欲の減退]

これらの根本原因を理解せずに表面的な対策を講じても、問題の解決には至りません。むしろ、現在の制度が意図せずして教育格差を再生産する装置として機能している可能性すらあります。真に効果的な対策を考えるためには、このような構造的問題を直視し、制度設計のレベルから見直していく必要があるでしょう。

効果的な対策と解決策:現場で実践可能なアプローチ

英語教育の二極化という深刻な問題に対して、私たちはどのような対策を講じることができるのでしょうか。ここでは、教育関係者や保護者が実際に取り組める具体的な解決策を、専門家の意見や成功事例を交えながら提案していきます。重要なのは、単なる対症療法ではなく、問題の根本原因にアプローチする包括的な戦略を立てることです。

1. 小中連携の強化とシームレスなカリキュラム設計

最も緊急に取り組むべきは、小学校と中学校の教育内容の連携を強化することです。現在のシステムでは、小学校では「英語に親しむ」ことが主目的であるのに対し、中学校ではいきなり文法的な正確さが求められるため、このギャップが多くの生徒のつまずきの原因となっています5。この問題を解決するには、小中の教員が連携して、一貫した学習プロセスを設計する必要があります。

具体的には、小学校高学年段階から徐々に「読み」「書き」の要素を取り入れ、中学校への移行をスムーズにする工夫が有効です。英語教育コーディネーターのSaori氏は、「『楽しい中でも英語の''読み''と''書き''につなげておくこと』が大事なポイント」と指摘しています。例えば、小学校5・6年生で以下のような段階的アプローチを採用することが考えられます:

- 5年生前期:アルファベットの認識と簡単な単語の読み書き

- 5年生後期:基本的な自己紹介文の読み書きと簡単な文法の意識化

- 6年生前期:短い文章の読解と日常生活に関連した文の作成

- 6年生後期:中学校の最初の単元を見据えた予備的学習

このような移行期間を設けることで、中学校に入った際のショックを軽減できます。実際にこのアプローチを実践したある小学校では、卒業生の中学校での英語嫌いの割合が顕著に減少したという報告があります。

2. 教員の専門性向上とチームティーチングの導入

小学校教員の英語指導力のばらつきは、学力二極化の主要因の一つです1。この問題に対処するには、教員の専門性向上が不可欠です。具体的な方策として以下のような取り組みが考えられます:

- 専門的な教員研修の充実:単発の研修ではなく、年間を通じた継続的なトレーニングプログラムを実施

- 英語専科教員の配置:特に5・6年生では、英語を専門とする教員が指導にあたる

- チームティーチングの活用:学級担任とALT(外国語指導助手)や英語専科教員が協力して授業を進める

- デジタル教材の活用:発音や会話表現など、教員自身が不安を感じる部分は質の高いデジタル教材で補完

特に効果的なのは、中学校の英語教員が小学校に出向いて授業を行う「乗り入れ授業」です。これにより、小学校教員は中学校で求められるレベルを直接把握でき、中学校教員は小学校での学習状況を理解できるようになります。この相互理解が、シームレスなカリキュラム設計の基礎となります。

3. 個に応じたきめ細かい指導の実現

現在の画一的な授業スタイルでは、英語経験の異なる生徒全員のニーズに応えることは困難です。特に、小学校の段階ですでに生じている習熟度の差に対応するためには、個に応じた指導方法の導入が不可欠です。具体的なアプローチとして以下のような方法が有効です:

- 習熟度別グループ学習:同じクラス内で異なるレベルの活動を並行して行う

- ステーションワーク(学習センター方式):教室に複数の学習ステーションを設け、生徒が自分のペースで回る

- 反転授業の要素取り入れ:基本的な内容は動画で事前学習し、教室では応用活動に集中

- 選択課題の導入:同じテーマでも、異なる難易度の課題から選択できるようにする

これらの方法を組み合わせることで、英語が得意な生徒にはよりチャレンジングな内容を、苦手な生徒には基礎固めの機会を提供できます。重要なのは、全ての生徒が「できた」という達成感を味わえるような授業設計を心がけることです。

4. 家庭での支援策と地域資源の活用

学校だけに頼らず、家庭や地域の資源を活用することも重要です。保護者ができる具体的な支援策としては以下のようなものが挙げられます:

- 英語に親しむ環境作り:英語の絵本、子ども向け英語番組、歌などを日常生活に取り入れる

- 肯定的な関わり:間違いを指摘するより、挑戦したことを褒める姿勢が重要

- 学習習慣の確立:短時間でも毎日英語に触れる習慣を作る

- 地域資源の活用:図書館の英語絵本コーナー、自治体の国際交流イベントなどを積極利用

特に効果的なのは、「聞く」「話す」活動を家庭で補完することです。学校では「読み」「書き」に重点が置かれがちなので、家庭では音声中心の活動を取り入れることでバランスが取れます。英語教育専門家は、「楽しく英語でやりとりをする学習スタイルも大切ですが、やがてやって来る、中学、高校、そして大学入試など先を見据えて英語を読んで、書ける準備をしておくこともとても大事」とアドバイスしています。

5. 評価方法の見直しと形成的評価の重視

現在の評価システムは、主に summative assessment(総括的評価)に偏りがちです。これに対し、学習プロセスを重視する formative assessment(形成的評価)を増やすことで、特に英語が苦手な生徒の学習意欲を高めることができます。具体的な改善策として:

- 小さな達成を認める評価:完全な正確さより、進步に焦点を当てた評価

- 多様な評価方法の導入:ペーパーテストだけでなく、ポートフォリオ、パフォーマンス評価などを組み合わせる

- 自己評価・相互評価の活用:生徒自身が学習目標を設定し、進捗をモニターする機会を提供

- 肯定的なフィードバック:間違いを指摘するより、正しい部分を認め、建設的なアドバイスを与える

これらの評価方法は、特に英語に苦手意識を持つ生徒の自己効力感を高めるのに有効です。ある中学校で実施したアンケートでは、形成的評価を重視するようになってから、「英語が少しずつわかるようになってきた」と答える生徒の割合が25%から68%に上昇したというデータもあります。

6. デジタル技術を活用した個別最適化学習

教育技術の進歩を活用し、個々の生徒の習熟度に合わせた学習を提供することも効果的です。具体的には以下のような方法があります:

- 適応型学習ソフトの導入:AIが生徒の理解度に合わせて問題の難易度を自動調整

- オンライン学習プラットフォームの活用:学校以外でも学習を継続できる環境を提供

- ゲーミフィケーション要素の取り入れ:バッジやポイント制度で学習意欲を刺激

- データ分析による早期介入:学習ログを分析し、つまずきの兆候を早期に発見

これらのデジタルツールは、特に教員の負担軽減にもつながります。例えば、発音練習や単語学習のような反復的な活動はデジタル教材に任せ、教員はより創造的な指導に集中できるようになります。

これらの対策を包括的に実施するためには、学校・家庭・地域が連携した総合的なアプローチが必要です。次章では、これらの対策をさらに発展させ、長期的な視点から英語教育のあるべき姿を考えていきます。

長期的視点に立った英語教育のあり方:未来を見据えた提言

英語教育の二極化問題に対処するには、当面の対策だけでなく、長期的な視点に立った根本的な改革が必要です。ここでは、今後10年間を見据えた英語教育のあるべき姿と、その実現に向けた具体的な提言を考察します。これらの提案は、国内外の最新の教育研究や成功事例に基づいており、日本の英語教育が真の意味で「使える英語力」を育成するシステムへと進化するための道筋を示すものです。

1. 早期英語教育の目的と方法の再定義

現在の早期英語教育は、開始年齢の引き下げや授業時間の増加といった「量」の拡大に重点が置かれすぎています。しかし、真に効果的な早期教育とは、単に「早く始める」ことではなく、「適切な方法で始める」ことです。英語教育専門家の大津由紀雄氏は、「小学校で中学校式の英語授業を行えば英語嫌いな子が続出するだけ」と警告しています1。この指摘を踏まえ、早期英語教育の目的を以下のように再定義する必要があります:

- 言語習得の臨界期を考慮した音声中心のアプローチ:幼児期~小学校低学年では、耳から入る音声言語に重点を置き、自然な発音やリズムを身につける

- 認知発達段階に応じた指導法の採用:子どもの年齢に適した教授法を選択(例:低学年は遊びを通した学習、高学年は体系的な学習への移行)

- 異文化理解とコミュニケーション能力の育成:言語としての英語だけでなく、多文化共生社会で必要なスキルの基礎を養う

特に重要なのは、早期英語教育を「中学校の前倒し」ではなく、独自の価値を持つ発達段階として位置づけることです。例えば、フィンランドの教育モデルでは、早期外国語教育において「言語を通じた他者理解」を重視しており、このアプローチが結果的に高い言語能力につながっています。

2. バイリンガル教育モデルの導入可能性

長期的に見て、日本の英語教育が目指すべきは、一部のエリートだけでなく、国民全体にある程度のバイリンガル能力を育成するシステムです。この目標を達成するためには、現在の「外国語としての英語教育」から「バイリンガル教育」への転換を検討する時期に来ています。具体的な方策として:

- イマージョン教育の段階的導入:一部の教科(音楽、図工、体育など)を英語で指導

- CLIL(内容言語統合型学習)の本格導入:他教科の内容を英語で学ぶアプローチの採用

- 学校内英語環境の整備:休み時間や学校行事でも英語を使用する機会を創出

- 海外とのオンライン交流の定期化:ICTを活用したリアルなコミュニケーション機会の提供

カナダのフレンチイマージョンプログラムや、ヨーロッパのCLIL実践例が示すように、言語を「学ぶ」だけでなく「使う」機会を増やすことが、真のバイリンガリズムへの近道です。日本でも、一部の自治体でイマージョン教育のパイロットプログラムを開始する価値があります。

3. 教員養成システムの抜本的改革

現在の教員養成システムは、英語教育の変化に対応できていません。特に小学校教員の英語指導力向上は急務です。長期的な視点に立った改革案として:

- 教員養成課程のカリキュラム見直し:全小学校教員志望者に一定以上の英語力を義務付け

- 英語指導専門の教員免許創設:小学校英語を専門に教える教員の養成システム確立

- 現職教員のリカレント教育:教員が数年に一度、集中的な英語研修を受けられるシステム構築

- 民間人材の積極登用:英語教育の専門家を特別免許状で採用する仕組みの拡充

特に効果的なのは、教員自身が「英語を使う体験」を積む機会を増やすことです。例えば、教員向けの海外研修プログラムを拡充したり、国内で英語漬けの合宿を実施したりすることで、教員自身の英語使用に対する自信を高めることができます。

4. アセスメントシステムの多様化

現在の英語教育は、画一的なテストに過度に依存しています。長期的には、より多様な能力を測定できる評価システムへの転換が必要です。具体的な改革方向性:

- 4技能バランスの評価:「聞く」「話す」「読む」「書く」を総合的に測定

- パフォーマンス評価の重視:実際のコミュニケーション場面を想定した課題解決型評価

- 成長度評価の導入:個人の進步を重視した評価方法の開発

- ポートフォリオ評価の活用:長期的な学習の軌跡を記録・評価するシステム

特に、大学入試改革と連動した評価方法の見直しが重要です。共通テストのリスニング比率が50%にまで上がったこと6は一つの前進ですが、さらに「話す」能力の評価方法を工夫する必要があります。例えば、AI技術を活用したスピーキングテストの開発や、学校ごとに実施するパフォーマンス評価の結果を入試に反映するなどの方法が考えられます。

5. 社会全体での英語使用環境の整備

学校内での英語教育を改革するだけでは不十分です。日本社会全体で英語を使用する機会を増やすことが、長期的な英語力向上につながります。具体的な提案:

- 自治体ごとの英語活用プロジェクト:地域の観光地や公共施設で英語を使用する機会を創出

- 企業との連携による実践的プログラム:地元企業と協力したインターンシップやプロジェクト学習

- メディアの積極的活用:子ども向け英語番組の充実や、人気番組の二か国語放送拡大

- 国際交流の日常化:留学生や外国人社員との交流機会を学校カリキュラムに組み込み

シンガポールの「Speak Good English Movement」のように、国を挙げて英語使用を促進するキャンペーンを展開することも有効です。社会全体で英語を使用する機運を高めることで、学校教育だけに頼らない英語力の底上げが可能になります。

6. エビデンスに基づく政策決定の徹底

最後に、最も重要なのは、英語教育政策を感情的・政治的な判断ではなく、厳密なエビデンスに基づいて決定することです。具体的な改善策:

- 大規模縦断研究の実施:同じ生徒群を長期間追跡し、教育方法の効果を検証

- パイロットプログラムの徹底評価:新たな取り組みを導入前に小規模で試験実施

- 国際比較研究の活用:他国の成功例・失敗例から学ぶシステム構築

- データに基づく政策調整:定期的な効果測定と必要に応じた軌道修正

現在の英語教育改革には、十分な実証研究に基づかない急進的な変更が見られます。例えば、オールイングリッシュ授業の導入は、英語圏以外の国々では必ずしも成功しているわけではなく、日本の文脈に合わせた慎重な検討が必要です5。

これらの長期的提言を実現するには、相当の時間と資源が必要です。しかし、真に効果的な英語教育改革を目指すのであれば、このような根本的な見直しが不可欠です。最後の章では、本記事のまとめと、読者の方々への具体的な行動喚起を行います。

まとめと行動喚起:未来を担う子どもたちのために

本記事では、小学校英語教育がもたらす学力二極化の現実とその対策について、多角的に分析してきました。ここで、これまで議論してきた主要なポイントを整理し、教育関係者や保護者の方々が今日から実践できる具体的な行動提案を行いたいと思います。

主要な発見と洞察のまとめ

- 二極化の深刻さ:英語が「嫌い」と答える小学6年生が8年間で8ポイント増加し31.5%に、中学校では成績分布が「ふたこぶラクダ」状になるなど、二極化が深刻化している。

- 制度設計の問題:小学校と中学校の連携不足、非現実的な目標設定1、評価システムの不整合、機会格差の拡大など、制度レベルに根本的な問題がある。

- 早期教育のパラドックス:早期から英語を導入することで逆に英語嫌いを生み出すという逆説的な現象が発生している1。

- 教員の負担と力量差:専門性のない小学校教員に過度の負担がかかり、指導の質にばらつきが生じている。

- 中学校の急激な難化:小学校で700語近い単語を学習した前提で中学校の教科書が作られ、授業はオールイングリッシュで行われるため、ついていけない生徒が続出している。

- 家庭の経済格差の影響:学校外で英語教育を受けられる家庭とそうでない家庭の差が、学力格差に直結している。

ステークホルダー別の具体的な行動提案

教育政策関係者向け

- 小中連携カリキュラムの義務化:文部科学省レベルで、小学校高学年から中学校1年生にかけてのシームレスな移行カリキュラムを標準化する。

- 教員養成システムの改革:小学校教員養成課程における英語指導法の必修単位数を増やすとともに、現職教員の再教育システムを整備する。

- 適正な評価基準の設定:全国的な学力調査を活用し、現実的な到達目標を設定するとともに、多様な評価方法を促進する。

- 資源配分の最適化:特に英語教育が遅れている地域に対して、人的・物的資源を重点配分する。

学校管理職・教員向け

- 小中連携の強化:定期的な合同研修会や乗り入れ授業を通じて、互いの教育内容を理解し合う。

- 指導方法の多様化:習熟度別指導、反転授業、プロジェクト型学習など、多様なアプローチを取り入れる34。

- 形成的評価の重視:小さな進步を認め、生徒の自己効力感を高める評価方法を採用する。

- 専門性の向上:英語専科教員の配置やチームティーチングを活用し、指導力のばらつきを最小化する。

保護者向け

- 家庭での英語環境整備:英語の絵本、子ども向け英語番組、歌などを日常生活に取り入れる。

- 肯定的な関わり:テストの点数よりも學習プロセスを評価し、子どもの挑戦を勇気づける。

- 適切な外部資源の活用:経済的余裕に応じて、英語塾やオンライン教材などを選択的に利用する。

- 学校との積極的な連携:子どもの学習状況を把握し、必要に応じて教師と相談する。

地域コミュニティ向け

- 英語環境の創出:図書館に英語絵本コーナーを設けたり、地域の国際交流イベントを開催したりする。

- ボランティアネットワークの構築:英語が得意な地域住民や留学生が子どもたちと交流する機会を作る。

- 企業との連携:地元企業と協力して、英語を使用する実践的なプロジェクトを企画する。

未来に向けたビジョン

私たちが目指すべきは、単に「英語ができる子」を増やすことではありません。すべての子どもが、自分の可能性を信じ、異文化と対等に向き合えるような真の国際コミュニケーション能力を育む教育システムです。そのためには、現在の二極化を生み出す構造的な問題を直視し、全社会を挙げて改革に取り組む必要があります。

英語教育コーディネーターのSaori氏が指摘するように、「楽しい中でも英語の''読み''と''書き''につなげておくこと」が重要です3。楽しさと学びのバランスを取りながら、すべての子どもに達成感と自信を与える英語教育を実現しましょう。

最後に、英語専門塾ステューディアスの代表の言葉を借りれば、「英語を通して自ら学ぶ姿勢を身に付け、将来に渡って武器になる英語を習得して欲しい」という願いこそ、私たちすべてが共有すべき教育のビジョンではないでしょうか。

今日からできる一歩を踏み出し、未来を担う子どもたちのために、より良い英語教育環境を一緒に作り上げていきましょう。

Clover Hillで英語を楽しく学ぼう!BE studioの魅力とは?

府中市の総合教育施設「Clover Hill」では、**ベネッセの英語教室「BE studio」**を開講!幼児から小学生まで、楽しく自然に英語に親しめる環境を提供しています。

📌 英語を「学ぶ」のではなく「使う」!

BE studioのレッスンは、独自のカリキュラムを採用し、リスニングやスピーキングを重視。「知識としての英語」ではなく、「実際に使える英語力」を育みます。

📌 少人数制だから安心!

お子さまのレベルや興味に合わせた指導で、無理なく楽しく学習。体験型学習を通じて、英語力はもちろん、コミュニケーション力や思考力も伸ばします!

📌 習い事と学童の組み合わせも可能!

「Clover Hill」では、府中市内最多の子ども向け習い事を展開!学童保育や認可外保育園との併用で、お子さまの成長を総合的にサポートします。

💡 英語を楽しく学びながら、お子さまの未来の可能性を広げませんか?

🌟 体験レッスン受付中! 🌟

ぜひお気軽にお問い合わせください!

東京都府中市、府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

子供向け英語教室 ベネッセの英語教室BE studio

関連記事一覧

- 2026年、お子様の「英語力」を伸ばすために大切にしたいこと|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 2026年、お子様の「英語力」を伸ばすために大切にしたいこと|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 英語教育は3歳がチャンス!“遊びながら学ぶ”が成功のカギ|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 英語教育は3歳がチャンス!“遊びながら学ぶ”が成功のカギ|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 小1の夏、英語で自信がつく!聞く・話すに強くなる本質的な学び方|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 小1の夏、英語で自信がつく!聞く・話すに強くなる本質的な学び方|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 小1から始めると将来が変わる?6月の英語スタートが効果的な理由|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 小1から始めると将来が変わる?6月の英語スタートが効果的な理由|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

- 英語で日記をつけよう:ライティング力を自然に育てる方法|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 英語で日記をつけよう:ライティング力を自然に育てる方法|府中市人気のでClover Hillベネッセの子供英語・英会話教室BE studio

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座