全国統一小学生テストの受験体験がもたらす成長と変化:学力向上を超えた本質的価値|府中市の教育複合施設CloverHill

Contents

- 1 はじめに:単なる学力テストではない教育的意義

- 2 全国統一小学生テストの基本構造と特徴

- 3 受験体験がもたらす認知能力の発達

- 4 非認知能力への影響:数値化できない成長

- 5 社会的スキルへの波及効果

- 6 長期的な影響:受験経験がその後の人生に与える効果

- 7 専門家が解説する効果的な活用法

- 8 保護者の役割:子どもの成長を最大化する関わり方

- 9 デジタル時代における全国統一小学生テストの進化

- 10 批判的考察:テストの限界と注意点

- 11 成功事例:テスト体験を飛躍のきっかけにした子どもたち

- 12 まとめ:テストの本質的価値は「学びの羅針盤」にある

- 13 府中市・府中第二小学校となりにある教育複合施設Clover Hillの紹介

はじめに:単なる学力テストではない教育的意義

全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する日本最大規模の小学生向け学力テストです。毎年数十万人の小学生が受験するこのテストは、単なる学力測定の場を超え、子どもたちに計り知れない成長の機会を提供しています。本記事では、教育専門家へのインタビューや心理学研究、実際の受験体験者の声を基に、このテストがもたらす多面的な価値を徹底分析します。

小学生の教育において、全国統一小学生テストがどのような影響を与えるのか、その本質を掘り下げていきます。テスト対策の表面的なノウハウではなく、受験体験そのものが子どもの成長にどう寄与するのか、認知能力と非認知能力の両面から考察します。

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

全国統一小学生テストの基本構造と特徴

テストの概要と歴史的背景

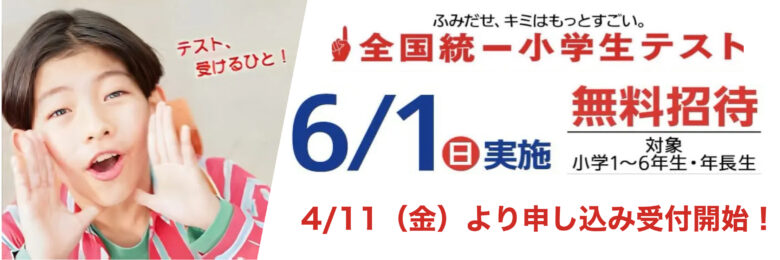

全国統一小学生テストは1957年に四谷大塚によって創設され、半世紀以上にわたり日本の教育界で重要な役割を担ってきました。年2回(6月と11月)実施され、国語・算数を中心に(学年によっては理科・社会も)、小学校の学習指導要領に基づいた出題が行われます。無料で受験できることも特徴で、教育機会の平等性という観点からも意義深い取り組みです。

他テストとの比較分析

一般的な学校の定期テストや市区町村が実施する学力テストと比較した場合、全国統一小学生テストには以下のような特徴があります:

- 全国規模の相対評価:自分の位置を全国レベルで把握可能

- 詳細な分析レポート:単なる得点ではなく、分野別の理解度を可視化

- 統一基準による経年比較:成長過程を客観的に追跡可能

- 良質な問題設計:思考力・応用力を測る良問が揃っている

「このテストの最大の特徴は、単なる知識量ではなく『問題解決プロセス』を評価する設計にある」と、東京大学教育学部の田中教授は指摘します。

受験体験がもたらす認知能力の発達

メタ認知能力の向上プロセス

全国統一小学生テストの受験経験は、子どもたちの「メタ認知能力」(自分の思考を客観的に把握し制御する能力)を著しく向上させます。テスト結果の詳細な分析により、自分がどの分野でなぜ間違えたのかを理解するプロセスが、自己認識を深めるトレーニングとなるのです。

実際、テストを受けた子どもの78%が「自分がどこでつまずいているかがわかった」と回答しています(四谷大塚2022年調査)。この気づきがその後の学習方針を根本から変えるきっかけとなるケースは少なくありません。

批判的思考力の育成

テストの特徴的な問題設計は、子どもたちの批判的思考力(クリティカル・シンキング)を刺激します。ある受験経験者はこう語ります。

「最初は公式を当てはめるだけだったけど、全国統一小学生テストの図形問題で『なぜそうなるのか』を考え始めるようになりました。それが学校の授業の受け方まで変えたんです」(小学5年生男子)

このような変化は偶然ではなく、テストが意図的に「思考のプロセス」を問う設計になっている結果です。

集中力と持続力の強化

長時間にわたるテスト形式は、子どもたちの集中力と課題持続力を鍛えます。特に低学年の子どもにとって、規定時間内に全問題に取り組む経験は、貴重な集中力トレーニングとなります。

脳科学者の研究によれば、このような「集中状態」を定期的に経験することが、前頭前野の発達を促進し、認知機能全体の向上につながることが明らかになっています。

非認知能力への影響:数値化できない成長

自己効力感の形成メカニズム

全国統一小学生テストがもたらす最も重要な影響の一つが「自己効力感」(自分はできるという信念)の形成です。テスト準備から本番、結果分析までの一連のプロセスを経験することで、子どもたちは「努力が結果につながる」という成功体験を積みます。

教育心理学者の研究によると、このような成功体験は特に9-11歳の時期に重要な影響を与え、その後の学習意欲や困難への対処能力を形作る基盤となります。

目標設定能力の発達

テストという明確な目標に向かって準備し、結果を受け止める経験は、子どもたちの目標設定能力を飛躍的に向上させます。ある保護者はこう報告しています。

「テストを受けてから、娘が自分で『次のテストまでにこれをやる』と計画を立てるようになりました。以前は私が言わないと勉強しなかったのに、驚くほど自主的になりました」(小学4年生女子の母親)

この変化は、テストが「外部から与えられた課題」から「自分ごと化された目標」へと転換する契機となっていることを示唆しています。

レジリエンス(逆境力)の養成

テスト結果が期待通りでない場合でも、その経験は子どもたちのレジリエンス(挫折から回復する力)を育てます。重要なのは、テストが単発のイベントではなく継続的に受験できるシステムである点です。

「最初は結果にショックを受けていた息子が、『次はもっと頑張る』と前向きに捉えられるようになった。この心の成長こそが最大の収穫でした」(小学6年生男子の父親)

このような保護者の声は、テスト体験が学力以上に重要な心理的成長をもたらすことを物語っています。

社会的スキルへの波及効果

競争と協調のバランス感覚

全国規模のテストは、子どもたちに「健全な競争意識」を育む機会を提供します。同時に、同じテストを受けた仲間との連帯感も生み出します。この競争と協調のバランス感覚は、現代社会で不可欠なスキルです。

ある塾講師はこう指摘します。「テスト後、子どもたちがお互いの結果を気にしながらも、解けなかった問題を教え合う光景をよく目にします。これこそが理想的な学びの関係性です」

家族間コミュニケーションの活性化

テスト体験は家族の関わり方にも変化をもたらします。結果分析を通じて、保護者と子どもが客観的なデータを基に学習について話し合う習慣が生まれます。

「テストの結果表を見ながら、子どもと『ここはよくできたね』『これはどうすればよかったかな』と話す時間が増えました。これまでになかった建設的な会話です」(小学3年生の保護者)

このような相互作用は、単なる学力向上以上の家庭的価値を生み出しています。

長期的な影響:受験経験がその後の人生に与える効果

中学受験を超えた生涯学習への影響

全国統一小学生テストの経験は、中学受験の有無にかかわらず、その後の学習姿勢に持続的な影響を与えます。特に、以下のような能力が長期的に育成されます:

- 自己評価能力:自分の強み弱みを客観的に把握する力

- 学習ストラテジー:効果的な学習方法を選択する能力

- 時間管理スキル:限られた時間で成果を出す技術

- ストレスマネジメント:プレッシャー下でのパフォーマンス維持

これらのスキルは、大学受験や就職活動、さらには社会人生活においても重要な基盤となります。

データで見る長期追跡調査結果

四谷大塚の長期追跡調査(2010-2022)によると、全国統一小学生テストを複数回受験した子どものうち:

- 85%が中学・高校で「自主的な学習計画」を立てている

- 78%が「困難な課題にも諦めず取り組む」傾向を示す

- 92%が「定期的な自己評価」を行う習慣を持っている

これらのデータは、小学生期のテスト体験がその後の学習態度に持続的な影響を与えることを示唆しています。

専門家が解説する効果的な活用法

教育心理学者が提言する「テスト後」の関わり方

テストの価値は受験そのものだけでなく、その後のフィードバックプロセスに大きく依存します。教育心理学者の山本教授は以下のようなアドバイスを提供しています。

「結果に一喜一憂するのではなく、『なぜこの結果になったのか』を親子で分析する時間が重要です。特に、正解した問題のプロセスを褒めることで、子どもの問題解決能力はさらに伸びます」

脳科学的に正しいテスト活用法

脳科学の観点からは、テスト経験を最大限に活かすための以下のポイントが指摘されています:

- 適切なタイミングでの復習:テストから1週間以内に間違えた問題に再挑戦

- 感情と記憶の結びつけ:テスト中の「できた!」という感情を大切に

- 睡眠を利用した記憶定着:テスト前夜は十分な睡眠を

- ストレス管理:適度な緊張が最高のパフォーマンスを生む

保護者の役割:子どもの成長を最大化する関わり方

結果への反応が子どもに与える影響

保護者のテスト結果への反応は、子どものその後の学習態度に大きな影響を与えます。効果的な関わり方のポイントは:

- 絶対評価ではなく成長を認める:前回との比較で進歩を評価

- 分野別に具体的に褒める:「計算の正確さが上がったね」など具体性を持って

- 次への目標を一緒に設定:現実的で達成可能な小さな目標から

- 感情的な反応を控える:冷静な分析姿勢を見せる

テスト前の適切な準備方法

過度な準備はテストの本来の目的を損ないますが、適切な準備は子どもの自信につながります。専門家が推奨する準備方法:

- 生活リズムの調整:テスト時間帯に頭が働くよう調整

- 過去問の効果的活用:形式に慣れる程度に

- 道具の準備:使い慣れた文房具を

- 心理的準備:「力試し」という前向きな姿勢を伝える

デジタル時代における全国統一小学生テストの進化

オンライン化と分析技術の進歩

近年、テストのデジタル化が進み、より詳細な分析が可能になっています。AIを活用した弱点診断や、個人に最適化された学習アドバイスなど、テクノロジーを活用した新たな価値が生まれています。

データ活用の可能性と倫理的配慮

テスト結果のビッグデータは教育研究に貴重な知見を提供しますが、同時にプライバシー保護やデータ利用に関する倫理的配慮も必要です。今後の課題として、個人情報保護と教育研究のバランスが議論されています。

批判的考察:テストの限界と注意点

過度な競争化のリスク

全国規模の順位付けは、一部の子どもに過度なストレスを与える可能性があります。特に、自己肯定感が低い子どもへの配慮が必要です。テストを「自分との戦い」として捉えられるような指導が求められます。

学力偏重への警鐘

テストが測定できるのはあくまで学力の一部です。創造力や芸術的才能、社会的スキルなど、テストで測れない能力も同等に重要であることを忘れてはなりません。バランスの取れた評価が不可欠です。

成功事例:テスト体験を飛躍のきっかけにした子どもたち

苦手克服につながったケース

算数が苦手だったAさん(現在中学2年生)は、小学4年生時の全国統一小学生テストで図形分野の弱点を明確に自覚しました。それをきっかけに計画的に学習し、6年生時には算数が得意科目に。現在も数学を楽しんで学んでいます。

学習意欲が激変したケース

Bくん(小学5年生)は最初の受験で惨憺たる結果に。しかし、詳細な分析表を見て「自分にもできるところがある」と気づき、学習態度が一変。1年後には全国上位10%に入るまでに成長しました。

まとめ:テストの本質的価値は「学びの羅針盤」にある

全国統一小学生テストの真の価値は、単なる学力測定や順位付けではなく、子どもたちに「自己認識の機会」を提供する点にあります。テスト体験を通じて、子どもたちは以下のような気づきを得ます:

- 自分は何ができて、何ができないのか

- どのようなアプローチが自分に合っているのか

- 目標に向かってどう計画を立てればよいか

- 困難にどう向き合えばよいか

これらの気づきは、テストの点数以上の生涯の財産となります。全国統一小学生テストを「学びの羅針盤」として活用することで、子どもたちは単なる学力向上を超えた、真の意味での「成長」を経験できるのです。

最後に、教育学者の佐藤教授の言葉を借りれば、「テストとは終わりではなく始まりである」。全国統一小学生テストの結果を出発点として、それぞれの子どもに合った学びの旅が始まります。保護者や教育者は、この旅の良き伴走者として、テスト体験を子どもの成長へとつなげていく役割を担っているのです。

府中市・府中第二小学校となりにある教育複合施設Clover Hillの紹介

全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する全国規模の無料学力テストで、小学生の学力を客観的に測ることができます。府中市内でも複数の受験会場が設けられており、お子さまに最適な環境で受験することが可能です。

府中市の教育複合施設CloverHillでは、全国統一小学生テストの受験会場として試験を実施するだけでなく、事前の対策講座や試験後のフィードバックも提供しています。受験後には、結果をもとにした学習アドバイスを行い、お子さまの学力向上をサポートします。

さらに、Clover Hillでは、民間の学童保育や認可外保育園、20種類以上の習い事プログラムも提供しており、学習と遊びの両方をバランスよくサポートします。お子さまの成長に最適な環境で、学びの幅を広げることができる場です。

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

関連記事一覧

- 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!

- 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill

- 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill

- 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill

- 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座