現代教育における読解力の役割:情報社会を生き抜く核心スキルの育成|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

速読解力講座

Contents

はじめに:読解力が人生を決定する時代

現代社会において、読解力は単なる「教科の一つ」ではなく、個人の人生の質や社会参加の度合いを左右する核心的リテラシーとなっています。OECDの国際成人力調査(PIAAC)によると、読解力の高い成人は賃金が最大で38%高く、社会的信頼も高い傾向が確認されています。デジタル化が加速する情報社会では、テキストを正確に理解し、批判的に評価し、創造的に活用する能力が、個人の経済的安定や健康管理、市民としての意思決定に直接影響を与える領域のスキルとして位置付けられています。

本記事では、教育学の最新研究と認知科学の知見を統合し、読解力が現代社会で果たす多面的な役割を解明します。特に、デジタルメディア環境における「新しい読解力」の要件、AI時代に対応した批判的思考の育成方法、そして読解力格差がもたらす社会的影響について深掘りします。教育関係者だけでなく、子育て中の保護者や自己啓発を目指すビジネスパーソンにも役立つ実践的な知見を提供します。

読解力の本質的定義:認知プロセスの解明

読解力の多層的構造

読解力は単なる「文字を読む技術」ではありません。現代教育学では、読解力を**「テキストから意味を構築し、活用し、反映する相互作用的なプロセス」**と定義しています(OECD PISAフレームワーク)。このプロセスは3つの主要な階層で構成されます:

- 文字解読層:単語認識や文法解析などの基礎的処理

- 言語理解層:文脈に応じた意味の推論と統合

- 高次認知層:批判的評価・メタ認知・創造的応用

神経科学研究(Dehaene, 2009)によれば、熟練した読者の脳では、視覚野から前頭前野に至るまで、複数の領域が協調的に活性化します。特に、前頭前野の働きが推論や判断に関与し、これが「深い読解」を可能にしています。

デジタル時代の読解力変容

デジタル環境における読解は、従来の線形的な読み方とは質的に異なります。スタンフォード大学の研究(Wineburg et al., 2016)が指摘するように、現代の読解力には以下の新たな要素が不可欠です:

- マルチモーダルリテラシー:テキスト・画像・動画などの複合的な情報の統合

- ソース評価能力:情報源の信頼性を瞬時に判断するスキル

- 注意の自己制御:デジタル環境での集中力維持と深い処理のバランス

実際、PISA2018の結果では、紙媒体とデジタル媒体での読解力テスト結果に有意な差が生じ、特に低学力層でデジタル読解力が顕著に低いことが明らかになりました。この「デジタル読解力格差」は、今後の教育が取り組むべき重要な課題です。

読解力と学力全般の相関関係

教科横断的な基盤能力としての読解力

読解力は全ての学問分野の基盤となる転移可能なスキルです。国立教育政策研究所の縦断調査(2018)では、小学4年生時の読解力が中学3年生時の全教科の学力と0.7以上の高い相関を示しました。特に注目すべきは、一見読解力と関係ないと思われる数学や理科における問題解決力が、実は言語的推論能力に強く依存しているという事実です。

数学教育の専門家であるBoaler(2016)は、「数学的思考の90%は言語的思考である」と述べ、文章題の解決には以下の読解的プロセスが必要だと指摘します:

- 問題状況の言語的理解

- 数学的表記への翻訳

- 解法の言語的説明

- 答えの現実世界への適用

読解力と認知能力の発達

読解力の発達は、単に学力向上だけでなく、認知機能全体の成長を促進します。特に、ワーキングメモリ容量の拡大(Cain, 2006)や実行機能の発達(Cartwright, 2012)に大きな影響を与えます。読解中の脳は、複数の情報を保持・操作しながら、関連する知識を活性化させ、矛盾を検出し、推論を行うという高度な処理を行っています。

神経可塑性の研究(Krafnick et al., 2014)によれば、読書訓練を受けた子どもの脳では、左半球の言語関連領域の白質密度が増加し、情報処理効率が向上することが確認されています。このような神経レベルの変化が、子どもの認知発達に長期的な影響を与えるのです。

社会経済的要因と読解力格差

家庭環境が読解力に及ぼす影響

読解力の発達には、早期の言語環境が決定的な役割を果たします。有名な「3000万語格差」研究(Hart & Risley, 1995)が示すように、3歳までに聞く言葉の量と質が、後の読解力に大きな影響を与えます。特に、以下の要素が重要です:

- 会話のターン数:双方向的対話の頻度

- 語彙の多様性:特に抽象概念を含む語彙

- 拡張的フィードバック:子どもの発言を発展させる応答

近年の研究(Romeo et al., 2018)では、家庭での会話量が多い子どもほど、言語関連脳領域の構造的発達が促進されることがfMRI研究で確認されています。このような神経科学的差異が、就学時点ですでに大きな読解力格差として現れるのです。

読解力格差の社会的連鎖

読解力の格差は、単なる学力差にとどまらず、社会的地位の再生産メカニズムとして機能します。経済協力開発機構(OECD, 2016)の分析によると、読解力が低い成人は:

- 雇用機会が43%減少

- 平均所得が28%低い

- 健康リテラシーが低く、平均寿命が5-7年短い

さらに深刻なのは、この格差が世代間で連鎖することです。読解力の低い親は、子どもに適切な言語環境を提供できず、結果として子どもの読解力発達が阻害されるという負のスパイラルが生じます。この連鎖を断ち切るためには、早期介入プログラムの充実が不可欠です。

効果的な読解力指導法:エビデンスに基づくアプローチ

科学的読解指導の原則

効果的な読解指導には、認知科学の知見に基づいたシステマティックなアプローチが必要です。国際読字障害協会(IDA)が提唱する**「構造化リテラシー指導」**には以下の要素が含まれます:

- 音韻認識指導:音の操作能力の育成

- 系統的な音声指導:文字と音の対応規則の明示的指導

- 流暢性訓練:正確で自動的な単語認識の促進

- 語彙指導:特に学術語彙の体系的な導入

- 理解戦略指導:メタ認知を伴う能動的読み方

特に重要なのは、解読(decoding)と理解(comprehension)のバランスです。多くの教育現場では高次な理解活動に重点が置かれがちですが、最新の研究(Castles et al., 2018)では、基礎的な解読スキルの自動化が深い理解の前提条件であることが強調されています。

デジタル時代に対応した読解指導

デジタル環境での読解力育成には、従来とは異なる指導戦略が必要です。スタンフォード大学歴史教育グループが開発した**「Civic Online Reasoning」**カリキュラムは、以下のスキルを段階的に指導します:

- ソース評価:著者の信頼性、目的、偏りの検討

- コンテクスト理解:情報の時間的・文化的背景の考察

- 証拠の検証:複数ソースのクロスチェック

- 感情的バイアスの認識:自分自身の先入観の影響評価

実際の授業では、偽情報と本物の情報を比較分析する活動や、検索エンジンのアルゴリズムを理解する活動などが効果的です。これらのスキルは、単なる「メディアリテラシー」を超え、民主主義社会における市民的エンパワーメントとしての意義を持っています。

AI時代における読解力の再定義

人間に求められる新たな読解力

AI技術の発展に伴い、読解力の役割はさらに進化しています。AIが処理できる表層的な読みと、人間にしかできない深い読みの区別が明確になってきました。未来の労働市場で価値を持つのは、以下のような**「人間固有の読解能力」**です(World Economic Forum, 2020):

- 文脈的推論力:暗黙の前提や文化的ニュアンスの理解

- 倫理的判断力:テキストに潜む価値観やバイアスの検出

- 創造的統合力:異分野のテキストを結びつける発想力

- 感情的共感力:著者の感情状態や意図の推測

特に、ChatGPTなどの大規模言語モデルが普及する中で、人間の読解者は「AIの出力を評価・編集・統合する」という新たな役割を担うようになります。このため、従来以上の批判的思考力と創造的判断力が求められるのです。

人間とAIの協働読解

AIを活用した新しい読解教育の形も登場しています。例えば:

- AI対話型読解:ChatGPTと議論しながらテキストを深く理解する

- バイアス検出トレーニング:AIが生成する偏ったテキストを分析する

- マルチモーダル創作:テキストから画像・動画を生成し理解を深める

シンガポール教育部が2023年に導入した「AI-Enhanced Reading」プログラムでは、AIが生徒の読解レベルに応じてテキストをリアルタイムで調整し、最適な難易度を提供しています。このような適応型学習環境では、従来の一斉授業では不可能な個別最適化が実現できます。

読解力と社会情緒的スキルの相互関係

読書と共感力の発達

読解力は認知能力だけでなく、社会情緒的スキルとも深く関連しています。特に、文学的な読書経験が共感能力(Theory of Mind)を発達させることは、多くの研究で確認されています(Kidd & Castano, 2013)。小説を読むことで、読者は登場人物の心情を追体験し、多様な視点を内在化します。

脳画像研究(Tamir et al., 2016)では、文学を読んでいる時の脳は、実際の社会的経験と類似した活性化パターンを示すことが明らかになりました。この「社会的シミュレーション」としての読書体験が、現実世界での対人関係能力を育むのです。

読解力とレジリエンス

困難なテキストに向き合い、理解に至るまでのプロセスは、認知的レジリエンス(精神的回復力)を鍛える訓練にもなります。読解研究中のfMRIスキャン(Leonard et al., 2019)によれば、難解な文章を理解しようとする時、前帯状皮質(エラー検出と葛藤解決に関与)と島皮質(不快感の処理)が活性化します。

この神経的プロセスは、現実の困難に対処する時の脳の働きと類似しており、読解訓練が間接的にストレス耐性を高める可能性が示唆されています。事実、読書療法(Bibliotherapy)は、うつ病や不安障害の治療補助として効果が認められています。

教育政策における読解力の位置づけ

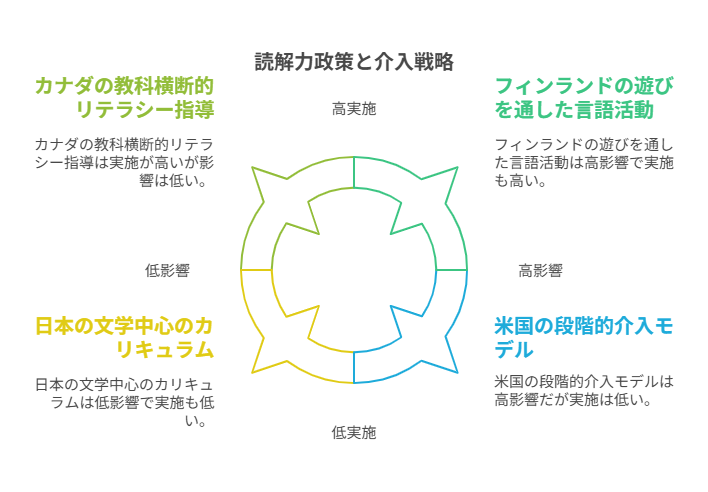

国際比較から見る読解力政策

世界各国は、読解力育成を教育政策の中心に据えています。特に成功している国の政策には共通点があります:

- フィンランド:就学前教育での遊びを通した言語活動の重視

- カナダ(オンタリオ州):教科横断的なリテラシー指導の義務化

- シンガポール:STELLAR(Strategies for English Language Learning and Reading)プログラムの全国展開

- エストニア:デジタル読解力と伝統的読解力の統合カリキュラム

日本では、2020年からの学習指導要領改訂で「読むこと」から「読んで考えること」への転換が図られましたが、国際比較では依然として文学的な読解に偏り、情報テキストの読解が弱いという指摘があります(PISA2018分析)。

読解力向上のための政策的提言

エビデンスに基づく効果的な読解力政策には、以下の要素が不可欠です:

- 早期介入:3歳以前からの言語環境改善プログラム

- 教員研修:科学的読解指導法の体系的な訓練

- リソース配分:低所得地域への追加的資源投入

- 家庭連携:保護者向け言語育成ガイダンス

- 評価改革:多様な読解能力を測定するアセスメント

特に重要なのは、読解困難な生徒に対するティアード・インターベンション(段階的支援)システムの構築です。米国の「Response to Intervention」モデルでは、全生徒に基礎的指導を提供し(Tier1)、困難な生徒には小グループ指導(Tier2)、さらに個別指導(Tier3)と段階的に支援を強化します。このアプローチでは、読解力のモニタリングに短期で頻繁な評価(CBM)を用い、データに基づく指導改善を行います。

家庭で育む読解力:保護者の役割

年齢段階に応じた支援法

子どもの読解力育成において、家庭環境は学校教育と同等以上に重要です。発達段階に応じた効果的な関わり方には以下のようなものがあります:

乳幼児期(0-3歳):

- 指差し行動への応答的関わり

- 絵本の共有的読書(ダイアロジック・リーディング)

- 日常会話での説明的トークの活用

就学期(6-12歳):

- 家庭でのモデリング(保護者の読書行動)

- 読んだ内容についてのオープンエンドな質問

- 辞書引き習慣の形成支援

思春期以降(13歳~):

- 多様なジャンルの本へのアクセス提供

- 時事問題をめぐる対話的討論

- メタ認知を促す読書日記の共同作成

特に効果的なのが「リード・アラウド」(音読共有)です。米国教育省の調査(2019)では、週3回以上家族とリード・アラウドを行う子どもの読解力は、そうでない子どもに比べ1.5学年分高いことが分かりました。

デジタル環境の最適化

家庭のデジタル環境設計も読解力に影響を与えます。以下のポイントが重要です:

- 集中読書時間の確保:通知オフのデバイス設定

- 質的選択の指導:良質なデジタルコンテンツの見分け方

- 共同メディア使用:オンライン情報の共同評価

- アナログバランス:スクリーンタイムと紙媒体の適切な配分

カリフォルニア大学の研究(2018)では、家庭で「デジタルデトックス」時間を設け、その間に家族で読書を行う習慣がある子どもの深い読解力が顕著に高いことが明らかになりました。

大人の読解力再教育:リテラシーの生涯発達

成人の読解力向上プログラム

読解力は子どものみならず、大人にとっても重要なスキルです。OECDの調査によると、先進国成人の約15%が単純なテキストの理解にも困難を感じています。効果的な成人向けプログラムの特徴は:

- 実践的コンテンツ:職場や日常生活で即活用可能

- 弱点特定:診断テストに基づく個別プラン

- テクノロジー活用:モバイルアプリによるマイクロラーニング

- ピアラーニング:職場や地域での学習コミュニティ形成

英国の「National Literacy Trust」が実施する職場リテラシープログラムでは、企業と連携して業種別の読解力教材を開発し、生産性が平均22%向上したという結果が出ています。

高齢者の認知症予防としての読書

読解活動は加齢に伴う認知機能低下の防止にも役立ちます。 Rush Alzheimer's Disease Centerの研究(Wilson et al., 2013)では、読書習慣のある高齢者は認知症発症リスクが32%低く、特に以下の読書スタイルが効果的です:

- 能動的注釈付け:テキストへの書き込みを伴う読み

- 交互読書:フィクションとノンフィクションを交互に

- 討論的読書:読書会などでの意見交換

日本の「朝活読書会」のようなコミュニティも、社会的孤立の防止と認知機能維持の両面で効果が期待できます。

読解力評価の新しい潮流

従来型テストの限界と新たなアプローチ

従来の読解力テストは、主に「正解を選ぶ」形式でしたが、これでは現代社会で必要な真の読解力を測れません。新しい評価方法には以下のようなものがあります:

- プロセスデータ分析:デジタル環境での眼球運動・クリック行動の追跡

- 動的評価:支援を受けながらの成長可能性測定

- シチュエーショナル・ジャッジメント・テスト:現実的な文脈での判断力評価

- マルチモーダル作品作成:読解の成果を複数媒体で表現

例えば、PISA2022では「協調的読解問題解決」が導入され、複数の生徒がオンラインで協力しながら情報を評価・統合する能力が測定されました。

形成的評価の活用

読解力育成においては、総合的評価( summative assessment)よりも、学習プロセス中の形成的評価(formative assessment)が重要です。特に効果的なのは:

- 思考の可視化:コンセプトマップやアノテーションの共有

- ピアフィードバック:相互の読み方の比較・改善

- メタ認知振り返り:自分の読解プロセスの言語化

ニュージーランドの「アサインメント・コンサベーション」アプローチでは、大量の課題をこなす代わりに、少数のテキストを深く読み込み、そのプロセスを詳細に記録・評価します。

読解力と多文化共生社会

多言語環境における読解力発達

グローバル化が進む現代社会では、複数言語での読解力がますます重要になっています。バイリンガルの読解研究(Bialystok, 2018)によると:

- 言語間転移:母語の読解戦略が第二言語に転移

- メタ言語意識:複数言語を知ることで言語そのものへの気づきが向上

- 認知的柔軟性:言語切り替えが実行機能を強化

特に、母語での確かな読解力が第二言語読解の基盤となるため、移民の子どもへの教育では母語維持支援が重要です。カナダの「二言語同時リテラシー」プログラムでは、両言語の読解スキルを並行して伸ばすアプローチが成功しています。

異文化理解としての読解

読解は異文化理解の重要な手段です。異文化テキストを読む際には:

- 文化的スキーマの活性化:背景知識の事前提供

- 視点取得訓練:他文化の立場から解釈する練習

- クリティカル・コスモポリタニズム:自文化中心主義の克服

ユネスコの「世界文学読書プロジェクト」では、各国の文学作品を教材化し、読解を通じた国際理解を促進しています。このような取り組みは、デジタル時代のグローバル・シチズンシップ教育としても意義があります。

未来の読解力:教育のパラダイムシフト

ニューロエデュケーションと読解

神経科学の知見を教育に応用するニューロエデュケーションの進展で、読解指導はさらに精密化します。近い将来可能になるであろう進化には:

- fNIRSによるリアルタイム読解モニタリング:脳活動に基づく難易度調整

- 注意力フィードバックシステム:集中力の可視化と自己制御訓練

- 個別最適化フォント・レイアウト:認知特性に応じたテキスト表示

すでに実験段階では、ADHD傾向のある生徒向けにテキストの特定部分を強調表示し、注意力を誘導するシステムが開発されています。

読解教育のパーソナライゼーション

AIとビッグデータを活用した超個別化読解教育が現実化しつつあります。将来的には:

- マイクロスキル診断:読解の細かい構成要素ごとの弱点特定

- ダイナミックテキスト適応:読解レベルに応じて内容が変化する電子書籍

- 統合的学習分析:複数教科での読解行動の横断的分析

例えば、ある生徒が数学の文章題で特定の論理構造を理解できない場合、国語の教材でも同じ構造を含むテキストを自動的に推薦し、集中的に訓練するといった連携が可能になります。

結論:読解力が切り拓く人間の未来

本記事で論じてきたように、読解力は現代社会において単なる学習スキルを超え、個人の人生の質や社会参加の可能性を決定する中核的コンピテンシーです。デジタル化とAI化が進む未来社会では、人間に固有の深い読解能力がますます価値を増すでしょう。

読解力育成は、教育現場だけでなく、家庭・職場・地域社会全体で取り組むべき社会的課題です。特に重要なのは:

- 科学的根拠に基づいた効果的指導法の普及

- 早期からの言語環境格差是正のための政策的投資

- デジタルメディア環境の設計的アプローチ

- 生涯を通じた読解力の更新を支える社会システム

読解力は、情報の海を航海するための羅針盤です。この能力を全ての個人に育むことは、単なる教育目標ではなく、民主主義社会を持続可能にするための市民的義務と言えるでしょう。私たち一人ひとりが、読解力の真の価値を認識し、その育成と維持に不断の努力を重ねることが、複雑化する世界を生き抜く力となるのです。

府中市の教育複合施設Clover Hillで人気!速読解力講座のご紹介

Clover Hill府中教室の速読解力講座は、単に「速く読む」だけでなく、「正確に理解する」力を養うプログラムです。物語文や評論文を活用しながら、要約力・構文理解・読解スピードをバランスよく鍛えるトレーニングを実施。さらに、視覚認知力や集中力を高めるエクササイズを取り入れ、学習効率を飛躍的に向上させます。受験対策はもちろん、日常の読解力向上にも役立つ、一生モノのスキルが身につきます。

また、Clover Hill府中教室では、**民間学童保育・認可外保育園の運営に加え、20種類以上の習い事プログラムを提供。**学習だけでなく、多方面での成長をサポートする環境が整っています。

お子さまの可能性を広げる速読解力講座、ぜひ体験してみませんか?

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

速読解力講座

関連記事一覧

- 教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

- テスト時間が足りない原因は「読む力」?3学期に鍛える速読解力|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: テスト時間が足りない原因は「読む力」?3学期に鍛える速読解力|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

- 「計算はできるのに文章題が解けない」の正体。国語力と算数をつなぐ3学期の深い復習法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 「計算はできるのに文章題が解けない」の正体。国語力と算数をつなぐ3学期の深い復習法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

- 2026年の運勢は「読解力」で決まる?きみの可能性を引き出そう|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 2026年の運勢は「読解力」で決まる?きみの可能性を引き出そう|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

- 府中市の小学生を持つ親へ!これを知らずに後悔する…子どもの読解力低下を防ぐ学習法当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 府中市の小学生を持つ親へ!これを知らずに後悔する…子どもの読解力低下を防ぐ学習法

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座 Clover Hill府中の最新情報【要注意】小1の壁は早すぎる?卒園後に起こるリアルな問題|府中市の教育複合施設CloverHill

Clover Hill府中の最新情報【要注意】小1の壁は早すぎる?卒園後に起こるリアルな問題|府中市の教育複合施設CloverHill