全国統一小学生テストで見える!2年生の得意・苦手分野の見つけ方~プロが教える効果的な分析と対策~

Contents

はじめに:全国統一小生テストの本当の価値とは

全国統一小学生テストは、単なる「成績の物差し」ではありません。特に小学2年生という重要な時期において、このテスト結果を適切に分析することで、お子様の「学力の地図」を作成し、今後の学習戦略を立てる貴重な機会となります。

小学2年生は「学習の基礎固め」が完成する時期であり、この時期に形成された学習習慣や思考パターンは、今後の学力形成に大きな影響を与えます。四谷大塚が実施するこのテストは、単に点数や順位を見るだけでなく、「どのように間違えたか」「どのような思考プロセスを経たか」まで分析することで、本当の意味での「学力診断」が可能になります。

本記事では、教育現場で15年間指導してきたプロの視点から、テスト結果を最大限活用する方法、得意・苦手分野の正確な見分け方、そして具体的な改善策までを徹底解説します。お子様の未来を切り開くための「テスト活用法」を余すところなくお伝えします。

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

小学2年生の学力特性とテストの意義

2年生の学習発達段階の特徴

小学2年生は、教育的に見て極めて重要な過渡期にあります。この時期の子どもたちには次のような特徴が見られます:

- 具体から抽象への移行期:具体物を使った理解から、少しずつ抽象的な概念が理解できるようになる

- 基礎的読解力の確立:短文の読み書きが安定し、文章題にも挑戦できるようになる

- 数的概念の発達:10の補数関係が定着し、2桁の計算が可能になる

- 注意力の向上:15-20分程度の集中が持続できるようになる

これらの発達段階を理解した上でテスト結果を見ると、単なる「正誤」以上の情報が得られます。例えば、計算問題は全問正解でも、文章題で同じ計算が必要な問題を間違えた場合、「計算力」ではなく「読解力」に課題があると推測できます。

全国テストが示す「真の学力」とは

全国統一小学生テストの最大の価値は、「絶対評価」と「相対評価」の両面から学力を診断できる点にあります。

- 絶対評価:学習指導要領で定められた2年生の目標達成度を測定

- 相対評価:全国規模での位置づけを把握

さらに、問題ごとの正答率データから、「多くの同学年の子どもができる問題(正答率70%以上)を間違えたのか」「ほとんどの子どもが難しいと感じた問題(正答率30%以下)を正解したのか」といった詳細な分析が可能です。

このような多角的な分析こそが、お子様の真の学力を浮き彫りにし、効果的な学習戦略を立てる上で不可欠なのです。

テスト結果の科学的分析方法

答案から読み取る「思考プロセス」

テスト結果を最大限活用するには、単に「○×」を見るのではなく、答案に現れた「思考の跡」を読み取ることが重要です。以下に具体的な分析方法を示します:

算数答案の分析ポイント

- 計算問題の誤り方

- 桁揃えのミス→位取りの理解不足

- 繰り上がり・繰り下がりのミス→10の補数関係の未定着

- 符号の取り違え(+と×の混同)→演算記号の理解不足

- 文章題の誤り方

- 数字だけ拾って適当に計算→問題文の読解不足

- 絵や図を描かない→視覚化スキルの不足

- 式は正しいが答えが違う→計算ミスではなく単位や問いの読み間違い

国語答案の分析ポイント

- 漢字問題

- 画数は合っているが形が違う→観察力の不足

- 送り仮名の間違い→語彙の定着不足

- 読解問題

- 本文中に答えがある問題を間違える→探す力の不足

- 選択肢を最後まで読まずに答える→注意力の不足

- 「なぜ」と聞かれているのに「どうやって」と答える→質問の理解不足

データシートの活用法

テスト結果とともに提供されるデータシートは、金鉱のような情報の宝庫です。特に重要なポイントを解説します:

教科別得力分析表の見方

この表では、大問ごとに「得点率」と「平均正答率」が示されています。ここから次のような分析が可能です:

- 得点率が平均正答率を上回った分野→潜在的な得意分野

- 得点率が平均正答率を大幅に下回った分野→重点的な強化が必要な分野

- 得点率が低いが平均正答率も低い分野→発展的な課題

偏差値の正しい解釈

偏差値は単体で見るのではなく、教科間のバランスを見ることが重要です:

- 算数60・国語45→算数が「得意」というより国語が「苦手」という見方も

- 2教科の偏差値差が15以上→特定教科の学習方法に問題がある可能性

間違いパターン分類と対策マトリックス

間違いを次の4つのタイプに分類し、それぞれに適した対策を立てます:

| 間違いタイプ | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| 知識不足型 | 未習または忘れた内容 | 系統学習で基礎固め |

| 理解不足型 | 説明を聞けば理解できる | 具体物を使った説明 |

| 注意力型 | うっかりミスが多い | 作業記憶を鍛えるトレーニング |

| 処理速度型 | 時間不足によるミス | タイマーを使った練習 |

この分類に沿って間違いを分析すると、表面的な「点数アップ」ではなく、根本的な「学力向上」につながる対策が立てられます。

教科別・得意苦手分野の見分け方

算数分野の詳細分析

小学2年生の算数は、今後の数学的思考力の基盤を作る重要な科目です。テスト結果から、次のような分野ごとの分析が可能です。

数の概念と計算

- 得意のサイン:

- 2桁+2桁の暗算が正確にできる

- 九九の前半(2の段~5の段)が即答できる

- 時計の読み(15分単位)が正確

- 苦手のサイン:

- 繰り上がり・繰り下がりで毎回指を使う

- 13-7のような計算に5秒以上かかる

- 「50円のものを買って100円出すといくらおつり?」が即答できない

専門家アドバイス:計算が苦手な場合、いきなりドリルを増やすのではなく、まずは「具体物操作」から始めましょう。おはじきやブロックを使いながら、10の補数関係(7と3、8と2など)を体で覚えることが先決です。

図形と空間認識

- 得意のサイン:

- 箱の展開図を想像できる

- 対称図形の理解が早い

- パズル問題を好む

- 苦手のサイン:

- 三角形・四角形の区別があいまい

- 地図上の左右が理解できない

- 積み木の数を数える問題で見落としが多い

専門家アドバイス:図形が苦手なお子様には、実際に折り紙を折って対称軸を体感させたり、透明な立方体に描いて展開図を見せたりするのが効果的です。2年生の図形感覚は「体験量」に比例します。

文章題と論理的思考

- 得意のサイン:

- 問題文の重要な部分に線を引ける

- 簡単な図を描いて問題を解く

- 「残りはいくつ?」「違いはいくつ?」の区別が正確

- 苦手のサイン:

- 数字だけ拾って適当に計算する

- 「全部で」と「残りは」を混同する

- 3段階の指示(例:りんごを5個買い、2個食べ、3個もらった)が理解できない

専門家アドバイス:文章題が苦手な場合、いきなり問題を解かせるのではなく、まずは「問題文の音読→内容の要約→簡単な絵を描く」という3ステップを徹底させましょう。この習慣が3年生以降の応用問題への耐性を作ります。

国語分野の詳細分析

国語力は全ての学習の土台です。2年生の国語のテスト結果から、次のような分析が可能です。

漢字と語彙

- 得意のサイン:

- 画数が多くても形を覚えられる

- 送り仮名を正確に書ける

- 同音異義語(例:「聞く」と「聴く」)を区別できる

- 苦手のサイン:

- 鏡文字を書くことがある

- 漢字の部首が覚えられない

- 似た形の漢字(「未」と「末」)を混同する

専門家アドバイス:漢字が苦手なお子様には、いきなり書き取りをさせるのではなく、まずは「漢字の成り立ち」を教えてあげましょう。例えば、「木」が横に並ぶと「林」、さらに増えると「森」というように、ストーリーを持たせると記憶に定着しやすくなります。

読解力

- 得意のサイン:

- 話の順番を正しく並べ替えられる

- 登場人物の気持ちを推測できる

- 比喩表現(「頬がリンゴのように赤い」)を理解できる

- 苦手のサイン:

- 長い文章を読むとすぐ疲れる

- 「それ」「あれ」が何を指すか分からない

- 事実と意見の区別がつかない

専門家アドバイス:読解力向上には、毎日10分の「親子の対話的読書」が驚くほど効果的です。お子様が本を読んだ後、「主人公はなぜそうしたと思う?」「あなたならどうする?」と問いかけ、考えを言語化する習慣をつけましょう。

表現力

- 得意のサイン:

- 日記や作文を自発的に書く

- 体験したことを順序立てて話せる

- 5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どうやって)を意識した文が作れる

- 苦手のサイン:

- 日記が「楽しかった」で終わる

- 出来事を時系列に並べられない

- 人に説明するのが苦手

専門家アドバイス:表現力を高めるには、「出来事→気持ち→理由」の3点セットで話す習慣をつけさせましょう。例えば「今日の体育でドッジボールをした(出来事)。とても楽しかった(気持ち)。初めてボールを取れたから(理由)」というように、話の骨格を作る練習が効果的です。

苦手分野を得意に変える実践的アプローチ

算数苦手克服の5ステップ

実際の教育現場で効果が実証された、算数苦手克服法を紹介します。

ステップ1:間違いの本質を見極める

間違えた問題について、お子様に「どう考えてこの答えを出したのか」を説明させます。このプロセスから、単なる計算ミスなのか、根本的な理解不足なのかを見極めます。

ステップ2:具体物で概念理解

苦手な概念を具体物で示します。例えば:

- 分数→ピザやケーキの模型

- 図形→つみきや折り紙

- 文章題→実際に物を動かしながら再現

ステップ3:視覚化スキルの育成

算数が苦手な子ほど「頭の中だけで考えよう」とする傾向があります。次の視覚化ツールを導入しましょう:

- テープ図:長さで数量関係を表現

- 部分全体図:物の関係を図示

- 数直線:計算の過程を可視化

ステップ4:小さな成功体験の積み重ね

いきなり難しい問題に挑戦させるのではなく、次のような「解ける問題」から始めます:

- 数字を変えただけの類似問題

- ステップを細分化した問題

- 選択肢から選ぶ形式の問題

ステップ5:メタ認知の促進

問題を解いた後、必ず「どうやって解いたか」を言語化させます。この習慣が、自分自身の思考プロセスを客観視する「メタ認知能力」を育みます。

国語力向上のための7日間プログラム

国語力は短期間で急激に向上するものではありませんが、適切なアプローチで確実に伸ばせます。家庭で実践できる1週間のプログラム例を紹介します。

月曜日:漢字の成り立ち探検

その週に習う漢字の成り立ちを調べ、イラスト付きでノートにまとめます。例えば「休」という字は「人が木にもたれて休む」様子からできたことを理解させます。

火曜日:要約トレーニング

短い物語(200字程度)を読ませ、30字以内で要約させます。最初は親が手本を見せ、徐々に子どもだけでできるようにします。

水曜日:対話的読書

親子で同じ本を読み、「もし主人公が〇〇したらどうなったと思う?」など仮定の質問を交えながら議論します。

木曜日:語彙ビンゴゲーム

新しく覚えた言葉を使ってビンゴカードを作り、会話中に使えたらマスを埋めていくゲームをします。

金曜日:5感描写練習

りんごなどの実物を見て、「見た目・手触り・香り・味・音」の5感を使って描写する練習をします。

土曜日:ディベートの時間

簡単なテーマ(「夏休みは長い方がいい?」など)について、親子で賛成・反対に分かれて議論します。

日曜日:創作活動

4コマ漫画やミニ小説など、自由な創作活動を通じて表現力を養います。

このプログラムを継続することで、テストの点数だけでなく、真の国語力が身についていきます。

得意分野をさらに伸ばす高度なアプローチ

苦手分野の克服だけでなく、得意分野をさらに伸ばすことも重要です。才能を開花させるための具体的な方法を解説します。

算数得意児の才能を開花させる方法

1. パターン発見の機会を増やす

算数が得意な子は、規則性やパターンを見つけるのが好きです。次のような活動を取り入れましょう:

- カレンダーの数字パターン探し

- 図形の敷き詰め問題

- 数列の規則性発見ゲーム

2. 多様な解法を探求させる

一つの問題に対し、「別の解き方はないか」と問いかけ、複数のアプローチを考えさせます。これにより柔軟な思考力が育まれます。

3. 数学的言語の早期導入

無理に教え込む必要はありませんが、機会があれば自然に専門用語に触れさせます:

- 「足し算」→「加法」

- 「引き算」→「減法」

- 「かけ算」→「乗法」

4. 現実世界との結びつけ

スーパーでのお買い物ゲームや、料理の計量など、日常生活で数学がどう使われているかを実感させます。

国語得意児の言語能力をさらに高める方法

1. 多様なジャンルの読書体験

物語だけでなく、説明文、詩、論説文など、様々な文体に触れさせ、それぞれの特徴を理解させます。

2. 創作活動の奨励

日記や作文だけでなく、以下のような創作活動を提案します:

- 物語の続きを書く

- 漫画の吹き出しを考える

- 広告のキャッチコピーを作る

3. 語源学習

漢字の成り立ちだけでなく、ことわざの由来や外来語の元になった言葉など、言語の歴史に興味を持たせます。

4. ディスカッションの機会設定

家族の会議に参加させたり、ニュースについて意見を述べさせたり、自分の考えを論理的に表現する機会を増やします。

テスト結果を活かした学習計画の立て方

全国統一小学生テストの結果を基に、効果的な学習計画を立てる方法を解説します。

短期計画(テスト後1ヶ月)

1. 即時対応が必要な課題の洗い出し

テスト結果から、特に次のような「早急に対応すべき課題」をピックアップします:

- 同学年の80%以上が正解した問題の間違い

- 基礎的な計算や漢字のミス

- 時間配分の失敗による未回答

2. 3:7のバランス学習

苦手分野ばかりに集中すると学習意欲が低下するため、次のバランスで計画を立てます:

- 30%:苦手分野の基礎固め

- 70%:得意分野の発展学習+他の標準的内容

3. 毎日5分の「弱点克服タイム」

漢字や計算などの基礎スキルは、毎日短時間でいいので継続的に取り組むことが重要です。タイマーを使って1日5分の特訓時間を設けます。

中期計画(3-6ヶ月)

1. 苦手分野の系統的学習

単元ごとに遡って学習し直します。例えば:

- 引き算が苦手→10の補数→1桁の引き算→2桁の引き算と段階的に遡る

- 読解が苦手→短文の要約→中程度の文章→長文と段階を上げる

2. メタ認知能力の育成

問題を解くたびに「どうやって解いたか」を言語化させる習慣をつけ、自己モニタリング能力を高めます。

3. 学習スタイルの最適化

お子様の学習スタイル(視覚型・聴覚型・運動感覚型)に合わせた学習方法を取り入れます。

長期計画(1年間)

1. 学力の「貯金」を作る

先取り学習ではなく、現在の学年の内容を深く理解する「先深学習」で、確固たる学力の土台を作ります。

2. 教科横断的な力の育成

算数の図形問題で空間認識力を高め、それが理科の観察力に活きるなど、教科の枠を超えた能力育成を意識します。

3. 学習の主体性を育む

徐々に親が管理する学習から、子ども自身が計画を立てる自律学習に移行していきます。

保護者の心構えと関わり方

テスト結果を受け止め、お子様の学力を伸ばす上で、保護者の方の関わり方は極めて重要です。専門家としてアドバイスする、効果的な関わり方を紹介します。

テスト結果への反応の仕方

やってはいけない対応

- 点数や順位だけで一喜一憂する

- 同学年の兄弟や友達と比較する

- 「なんでこんな問題ができないの」と責める

推奨する対応

- まずはテストを受けた努力を認める

- 間違いの中に「良いプロセス」を見つけて褒める

- 改善点は「次回への目標」として前向きに伝える

日常的な学習支援のコツ

1. 「教えすぎない」姿勢

すぐに答えを教えるのではなく、「どこまで分かっているか」を聞き出し、ヒントを与える程度に留めます。

2. 小さな進歩を見逃さない

「前はここで間違えたけど、今回はできたね」と、成長の過程を具体的に指摘します。

3. 学習環境の整備

- 集中できる物理的環境(机の上・照明など)

- リラックスできる心理的環境(叱らない・比較しない)

- 規則正しい生活リズム(睡眠・食事の確保)

モチベーション維持の技術

1. 達成可能な小さな目標設定

「次のテストで10点アップ」ではなく「毎日漢字を3つ覚える」など、コントロール可能な目標を設定します。

2. 学習の意味づけ

「なぜ勉強するのか」を子どもなりに理解できるよう、将来の夢と結びつけて話します。

3. ご褒美の適切な使用

物質的なご褒美よりも、「公園に連れて行く」などの体験型の報酬が長期的なやる気を維持します。

よくある質問と専門家回答

全国統一小学生テストに関する保護者からのよくある質問に、専門家として回答します。

Q1: 偏差値が大きく下がったのですが、どう対応すべきですか?

A: 偏差値の変動には次のような要因が考えられます:

- 問題の相性(出題分野が苦手領域と重なった)

- 受験者層の変化(特に2年生は受験数が変動しやすい)

- 体調やコンディションの影響

まずは偏差値そのものよりも、「どの分野で得点を落としたか」に注目してください。もし特定分野の不振であれば、そこに的を絞った学習を。全体的な低下であれば、基本的な学習習慣(睡眠時間・集中力など)を見直しましょう。

Q2: 同じ間違いを繰り返します。どうすれば改善できますか?

A: 同じ間違いの繰り返しには、次の3段階アプローチが効果的です:

- 分析:間違いの本当の原因を見極める(単なるミスか、根本的な理解不足か)

- 可視化:間違いノートを作り、パターンを認識させる

- 自動化:正しいプロセスが無意識でできるまで反復練習

特に、お子様自身に間違いのパターンを説明させると、メタ認知が促進され効果的です。

Q3: テストの見直しはいつ、どのように行うべきですか?

A: テストの見直しには「3回の波」が効果的です:

- テスト直後(1日以内):感情が新鮮なうちに、お子様の解いたプロセスを聞き取る

- 1週間後:冷静になった状態で、間違いの分類と対策を立てる

- 1ヶ月後:同じような問題を解き直し、定着度を確認する

この方法で、単なる「間違い直し」から「真の学力定着」へとつなげられます。

最終アドバイス:テストは成長のチャンス

全国統一小学生テストは、お子様の学力を測るだけでなく、成長を促す貴重な機会です。小学2年生という時期は、学習に対する姿勢や自己認識が形成される重要な段階です。テスト結果を「終わり」ではなく「始まり」として捉え、前向きに活用していきましょう。

繰り返しになりますが、大切なのは:

- テスト結果を「現在地」として客観的に受け止める

- お子様の「思考プロセス」に注目する

- 小さな成長を認め、学ぶ楽しさを伝える

これらの姿勢を持ってテスト結果と向き合えば、お子様の学力は確実に向上していきます。全国統一小学生テストをきっかけに、お子様のより良い学習習慣と明るい未来が開けることを心から願っています。

府中市・府中第二小学校隣の教育複合施設Clover Hillのご紹介

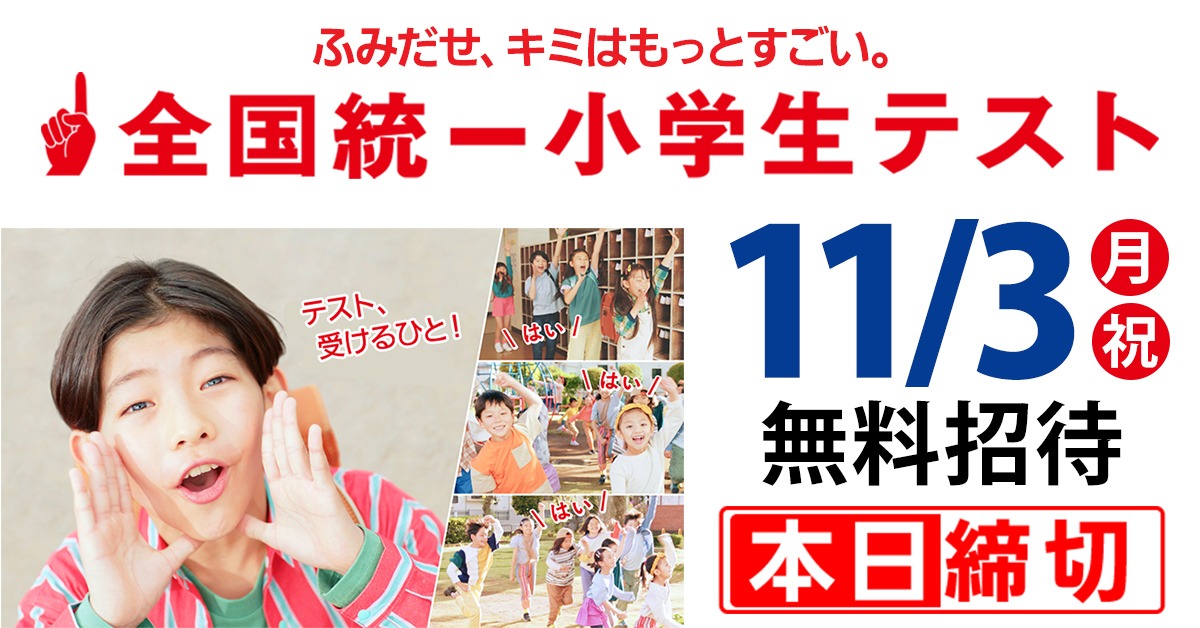

全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する全国規模の無料学力テストで、お子さまの学力を客観的に測ることができる貴重な機会です。府中市内でも複数の会場が設けられており、お子さまに最適な環境で受験が可能です。

府中第二小学校の隣にある教育複合施設Clover Hillでは、全国統一小学生テストの受験会場として試験を実施するだけでなく、事前対策講座や試験後のフィードバックも提供。受験後は、結果をもとに学習アドバイスを行い、お子さまの学力向上をしっかりサポートします。

また、Clover Hillでは民間の学童保育や認可外保育園、さらに20種類以上の習い事プログラムを提供。学習と遊びをバランスよく取り入れながら、お子さまの可能性を広げる環境が整っています。Clover Hillで、充実した学びと成長の機会を体験してみませんか?

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

関連記事一覧

- 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!

- 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill

- 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill

- 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill

- 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座 Clover Hill府中の最新情報【要注意】小1の壁は早すぎる?卒園後に起こるリアルな問題|府中市の教育複合施設CloverHill

Clover Hill府中の最新情報【要注意】小1の壁は早すぎる?卒園後に起こるリアルな問題|府中市の教育複合施設CloverHill