全国統一小学生テストでお子さまの学習意欲を引き出す方法:保護者として知っておくべき本質的なアプローチ

Contents

はじめに:全国統一小学生テストの真の価値とは

全国統一小学生テストは、単なる学力測定の場ではありません。このテストを活用することで、お子さんの学習意欲を大きく引き出す「教育的な機会」として捉えることが重要です。多くの保護者が「テストの点数」だけに注目してしまいがちですが、本当に大切なのは「テストを通じて子どもがどのように成長するか」というプロセスです。

私自身、教育コンサルタントとして15年間、500組以上の親子の学習指導に携わってきました。その経験から断言できますが、全国統一小学生テストへの適切なアプローチは、子どもの学力だけでなく、自己肯定感や目標達成能力にも大きな影響を与えます。

この記事では、保護者の皆様が全国統一小学生テストを最大限活用し、お子さんの学習意欲を効果的に引き出す方法について、心理学や教育学の理論に基づきながら、具体的なステップを解説していきます。テスト前の準備から当日の対応、結果を受けてのフォローアップまで、一連の流れを体系化してお伝えしますので、ぜひ実践してみてください。

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

全国統一小学生テストの基本理解:テストの目的と構造

テストの概要と教育的意義

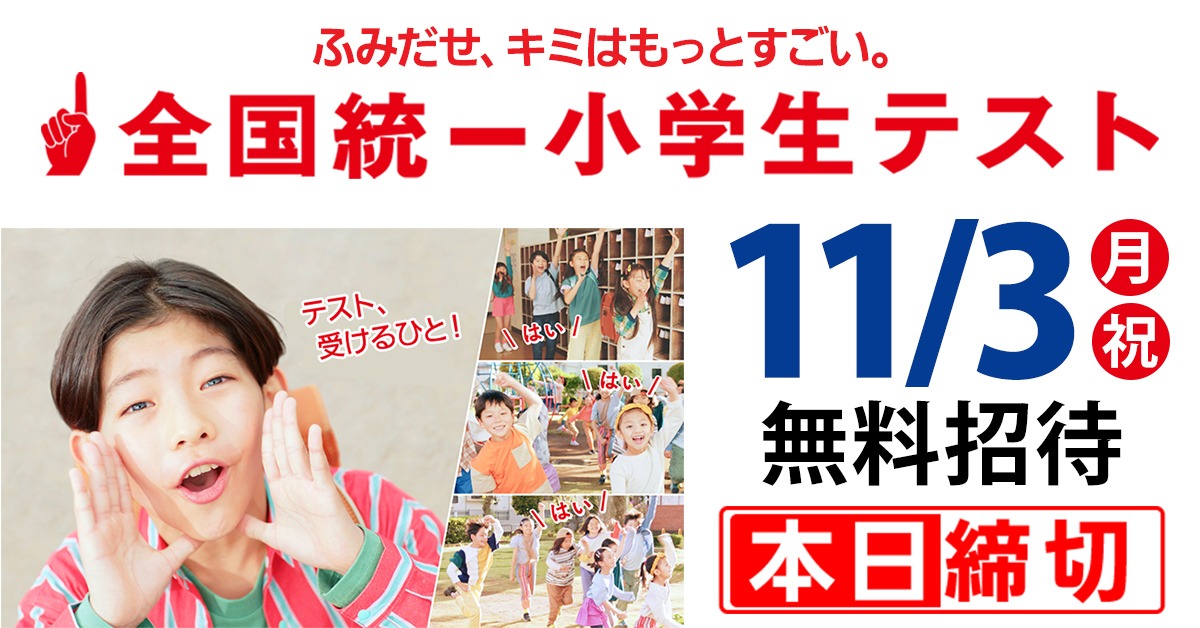

全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する日本最大規模の小学生向け学力テストです。年に2回(6月と11月)実施され、全国の小学生が同じ問題に挑戦します。特徴的なのは、単なる知識の量を測るだけでなく、「考える力」や「応用力」を評価する問題が多く含まれている点です。

このテストの真の価値は、以下の3点に集約されます:

- 全国規模での客観的な位置確認:学校のテストだけでは分からない、全国レベルでのお子さんの立ち位置が明確になります

- 学習の課題発見ツール:単元ごとの得意・不得意が可視化され、今後の学習計画の指針が得られます

- モチベーション向上の機会:適切に活用すれば、子どもの「もっと学びたい」という意欲を刺激できます

テストの科目と問題構成の特徴

全国統一小学生テストは、学年によって科目が異なります。低学年(1-3年生)は算数・国語の2科目、高学年(4-6年生)は算数・国語・理科・社会の4科目で構成されています。特に注目すべきは、各科目の「思考力問題」です。

例えば算数では、単純な計算問題だけでなく、与えられた条件から論理的に答えを導き出す「思考力問題」が出題されます。これらは学校のテストではあまり見られない形式で、子どもの真の理解度を測る良い指標となります。

偏差値と正答率の読み方

テスト結果には「偏差値」と「正答率」が記載されますが、これらの数値の見方には注意が必要です。偏差値は相対的な位置を示すものですが、特に低学年の場合は絶対的な評価として捉えないことが大切です。むしろ、「正答率」に注目し、「正答率が高いのに間違えた問題」と「正答率が低いのに正解した問題」を区別して分析するのが効果的です。

テスト前の準備:学習意欲を高める関わり方

目標設定のコツ:子ども主体のアプローチ

テスト前の目標設定は、保護者が一方的に決めるのではなく、子ども自身に考えさせるのが効果的です。「今回のテストでどんなことを知りたい?」「どの科目に一番力を入れたい?」といった問いかけを通じて、子ども自身が目標を設定できるように導きます。

具体的な目標設定のポイント:

- 数値目標よりも行動目標:「算数で80点とる」ではなく「計算問題は全部見直しをする」といった行動ベースの目標が効果的

- 短期目標と長期目標の組み合わせ:今回のテストに向けた目標と、その先のより大きな目標を関連付ける

- 可視化:目標を紙に書いて目につく場所に貼るなど、常に意識できるようにする

適切な学習計画の立て方

テスト前の学習計画は、詰め込み型にならないよう注意が必要です。特に効果的なのは、「毎日少しずつ」の習慣化です。例えば:

- テストの1か月前から、毎日15分程度の「テスト対策タイム」を設ける

- 苦手分野は少しずつ、得意分野は確認程度に

- 過去問を活用する場合は、時間配分の練習も兼ねて本番と同じ条件で

重要なのは、無理のない範囲で計画を立て、確実に実行できるようにすることです。計画倒れになると、かえって子どもの自信を損なうことになります。

メンタル面の準備:プレッシャーとどう向き合うか

テスト前は、子どもも無意識のうちにプレッシャーを感じているものです。以下のような声かけで、適度な緊張感を保ちつつ、過度なストレスを軽減できます:

- 「結果よりも、今まで頑張ってきた過程が大切だよ」

- 「分からない問題があっても大丈夫、できる問題からしっかりやればいいんだよ」

- 「このテストは、君の強みと弱みを見つけるためのものだからね」

特に完璧主義傾向のある子どもには、「100点を取らなくてもいい」というメッセージを伝えることが重要です。

テスト当日の対応:子どもの力を最大限引き出す方法

朝の過ごし方と心構え

テスト当日の朝は、平常心で臨める環境作りが大切です。以下のポイントに留意しましょう:

- 十分な睡眠:テスト前日は早めに就寝させ、少なくとも8時間の睡眠を

- 軽めの朝食:消化の良いものを適量。頭に血液が回るように

- 前向きな声かけ:「今日は今までの努力の成果を見る日だね」など、プレッシャーを与えない言葉がけを

テスト中の心のサポート

特に低学年の子どもにとって、長時間のテストは初めての経験かもしれません。以下のようなアドバイスを事前に伝えておくと良いでしょう:

- 「分からない問題があっても、パニックにならないで。一度飛ばして後で戻ってくれば大丈夫」

- 「見直しの時間を必ず取るようにしよう。最初に解いた時と違う答えが出ることもあるよ」

- 「時間配分が大切。時計を時々見ながら進めよう」

休み時間の過ごし方

テストとテストの間の休み時間も、パフォーマンスに影響します。おすすめの過ごし方:

- 軽いストレッチや水分補給でリフレッシュ

- 終わったテストのことをくよくよ考えず、次のテストに集中

- 友達と答え合わせをしない(メンタルに影響するため)

テスト後のフィードバック:結果を成長の糧にする方法

結果を受け取る際の適切な対応

テスト結果が返却された時、保護者の反応は子どもの学習意欲に大きな影響を与えます。以下の点に注意しましょう:

- まずは努力を認める:「よく頑張ったね」と過程を評価する

- 結果に対して過剰に反応しない:良くても悪くても、冷静に対応

- 比較は禁物:兄弟や友達と比べるのは絶対に避ける

間違いの分析と改善策の作成

テスト結果を最大限活用するには、間違えた問題の分析が欠かせません。以下のステップで進めます:

- 間違いの分類:

- 知識不足による間違い

- 理解不足による間違い

- ケアレスミス

- 時間不足による未解答

- 優先順位の決定:

- 正答率が高かったのに間違えた問題から優先的に対策

- 同じタイプの間違いが複数ある場合、そのパターンを重点的に

- 具体的な改善策の立案:

- 知識不足:該当単元の復習計画を立てる

- 理解不足:基本に戻って概念から理解し直す

- ケアレスミス:見直しの方法を改善(例:計算問題は逆算で確認)

長期的な学習計画への反映

テスト結果は、今後の学習計画を立てる貴重なデータです。特に以下の点を考慮に入れます:

- 苦手分野の克服計画:無理のないペースで確実に

- 得意分野の更なる伸長:得意をより強固なものに

- 学習習慣の見直し:現在の勉強方法が効果的かどうかの検証

学習意欲を継続的に高めるコツ

内発的動機づけの育て方

テストの点数やご褒美などの外的な動機付け(外発的動機づけ)ではなく、学ぶこと自体に喜びを感じる内発的動機づけを育むことが、長期的な学習意欲につながります。具体的な方法:

- 好奇心を刺激する:テストの内容に関連した面白い事実や日常での応用例を紹介

- 自己決定感を尊重:学ぶ内容や方法について、子ども自身に選択肢を与える

- 能力成長を実感させる:以前解けなかった問題が解けるようになったなど、進歩を具体的に指摘

成長マインドセットの形成

スタンフォード大学のキャロル・ドウェック教授が提唱する「成長マインドセット」(努力で能力は伸ばせるという信念)を育むことが、困難に直面した時の忍耐力につながります。以下のような声かけが効果的:

- 「まだできない」ではなく「まだできていないだけ」

- 「難しい問題に挑戦してえらいね。それが君の脳を成長させているんだよ」

- 「間違いは学びのチャンス。どこを間違えたか分かると、次はもっとうまくできる」

小さな成功体験の積み重ね

学習意欲を維持するには、小さな成功体験を積み重ねることが不可欠です。全国統一小学生テストのような大きな目標に向かう途中にも、小さな達成可能な目標を設定し、それをクリアする喜びを味わわせます。例えば:

- 毎日5問の計算問題を1週間続ける

- 前回間違えた類似問題を3問連続で正解する

- 15分間集中して勉強する

これらの小さな目標を達成するごとに、「できた!」という実感を与えることが重要です。

学年別の具体的なアプローチ

低学年(1-3年生)への対応

低学年の子どもにとって、全国統一小学生テストは初めての大規模テスト体験となる場合が多いでしょう。この時期に重要なのは、テストに対するポジティブな印象を作ることです。

- テストを特別なイベントとして演出:前日は一緒に準備をし、当日はお気に入りの文具を持たせるなど

- 短い集中時間の練習:低学年の集中力持続時間は短いため、10-15分単位で集中する練習を

- 具体的な褒め方:「30分座って問題が解けたね」など、行動を具体的に褒める

中学年(4年生)の転換期対策

4年生は学習内容が急に難しくなる転換期です。全国統一小学生テストでも、3年生までと比べて問題の難易度が上がるため、適切なフォローが必要です。

- 抽象的な概念の理解支援:図や具体物を使って説明

- 教科間の関連付け:例えば社会の地理と算数のグラフ読み取りを結びつける

- 自主学習の習慣化:自分で計画を立て、実行する力を徐々に養う

高学年(5-6年生)の受験を見据えた活用

高学年では、中学校受験を見据えた本格的な学力形成が始まります。全国統一小学生テストをペースメーカーとして活用しましょう。

- 志望校とのギャップ分析:テスト結果と志望校の合格ラインを比較

- 時間管理能力の向上:制限時間内で最大のパフォーマンスを発揮する練習

- 応用問題への慣れ:思考力問題を中心に、様々な形式の問題に触れる

よくある悩みと専門家のアドバイス

テスト嫌いの子どもへの対応

「テストが嫌い」「受けたくない」という子どもに対しては、以下のようなアプローチが効果的です:

- テストの目的を再定義:「テストは君のためになることを教えてくれる先生のようなもの」と説明

- 小さな成功体験から:まずは簡単な小テストから始め、成功体験を積み重ねる

- ゲーム要素の導入:問題をクイズ形式にしたり、ポイント制にしたりして楽しめる要素を

結果が振るわなかった時のフォロー

期待した結果が出なかった時こそ、保護者の対応が重要です。以下のステップで進めます:

- 感情の受け止め:子どもががっかりしている場合は、まずその気持ちに共感

- 客観的事実の確認:どこがどう間違っていたかを冷静に分析

- 改善策の共同作成:子どもと一緒に、次に向けてどうするかを話し合う

- 前向きな未来像の提示:「次はここを頑張れば大丈夫」と希望を持たせる

兄弟間の比較問題

兄弟姉妹がいる場合、比較してしまいがちですが、これは絶対に避けるべきです。代わりに:

- それぞれの得意分野を認める

- 成長のスピードは人それぞれと理解させる

- きょうだいをライバル視させるのではなく、お互いをサポートする関係を築く

専門家が薦める効果的な学習法

認知科学に基づく効果的な復習法

最新の認知科学の研究から、以下のような学習方法が効果的とされています:

- 分散学習:一度に詰め込むのではなく、間隔を空けて繰り返し学習

- 想起練習:単に読み返すのではなく、思い出そうとする過程で記憶が強化

- 交互学習:異なるタイプの問題を混ぜて解くことで、応用力が向上

思考力問題へのアプローチ

全国統一小学生テストの特徴である思考力問題に対応するには、特別なアプローチが必要です:

- 問題文の正確な読み取り:何を問われているのかを正確に理解

- 情報の整理:与えられた条件を図や表に整理

- 多角的な視点:一つの解き方に固執せず、別のアプローチも検討

家庭でできる思考力トレーニング

日常生活の中で思考力を養う簡単な方法:

- 日常の「なぜ?」を追求:例えば「なぜ信号は赤・黄・青なのか」など

- ボードゲームの活用:将棋やオセロなど、戦略的な思考を養うゲーム

- 料理を通した学習:計量や手順の理解が算数の概念につながる

デジタル時代のテスト対策

効果的なデジタルツールの活用

適切に活用すれば、デジタルツールは強い味方になります。おすすめの活用方法:

- 学習管理アプリ:Studyplusなどで学習時間と内容を可視化

- 動画解説の利用:分からない問題は動画で解説を視聴

- オンライン模試:自宅で本番同様の環境を再現

スクリーンタイムとのバランス

デジタルツールの活用と、過度なスクリーンタイムのバランスが重要です:

- 集中学習時間はデバイスを遠ざける

- 使用時間を事前に決めておく

- アクティブな学習とパッシブな視聴を区別

AI時代に必要な力を育てる

将来を見据え、AIでは代替できない能力を育むことが重要です:

- クリティカルシンキング:情報を鵜呑みにせず、自分で考える

- 創造的問題解決:型にはまらない独自の解決策を考える

- 共感力:他者の立場に立って物事を考える

保護者自身の心構えとセルフケア

過度な期待が及ぼす影響

保護者の期待が大きすぎると、子どもは「失敗が怖い」という心理状態に陥ります。以下の点に注意:

- 子どもの能力を冷静に評価

- 複数の成功ルートを想定

- 学力以外の長所も認める

保護者のストレスマネジメント

子どものテストは保護者にもストレスがかかります。効果的な対処法:

- 深呼吸や軽い運動でリラックス

- 一人で抱え込まず、パートナーや専門家と相談

- 長期的な視点を持つ

教育方針のすり合わせ

家族間で教育方針がバラバラだと子どもが混乱します。定期的に:

- 夫婦で教育方針を話し合う

- 祖父母とも一定の了解を形成

- 子ども自身の意見も尊重

まとめ:全国統一小学生テストを成長の飛躍台に

全国統一小学生テストは、単なる学力測定の場ではなく、お子さんの学習意欲を引き出し、成長を促す貴重な機会です。この記事で紹介した以下のポイントを押さえて、テストを前向きに活用してください:

- テスト前:子ども主体の目標設定と無理のない学習計画

- テスト当日:平常心で臨める環境作りと適切な声かけ

- テスト後:結果を成長の糧にする建設的なフィードバック

- 日常的:小さな成功体験の積み重ねと内発的動機づけ

最も大切なのは、テストの点数そのものではなく、テストを通じてお子さんがどのように成長するかというプロセスです。保護者の適切なサポートがあれば、全国統一小学生テストはお子さんの学力のみならず、自己効力感や目標達成能力を高める強力なツールとなります。

最後に、子育てに正解はありません。この記事で紹介した方法を参考にしつつ、お子さんの個性に合わせて柔軟に対応していってください。テストの結果がどうであれ、お子さんの成長を温かく見守り、支える保護者の姿勢こそが、何よりも子どもの自信と意欲の源となるのです。

府中市・府中第二小学校隣の教育複合施設Clover Hillのご紹介

全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する全国規模の無料学力テストで、お子さまの学力を客観的に測ることができる貴重な機会です。府中市内でも複数の会場が設けられており、お子さまに最適な環境で受験が可能です。

府中第二小学校の隣にある教育複合施設Clover Hillでは、全国統一小学生テストの受験会場として試験を実施するだけでなく、事前対策講座や試験後のフィードバックも提供。受験後は、結果をもとに学習アドバイスを行い、お子さまの学力向上をしっかりサポートします。

また、Clover Hillでは民間の学童保育や認可外保育園、さらに20種類以上の習い事プログラムを提供。学習と遊びをバランスよく取り入れながら、お子さまの可能性を広げる環境が整っています。Clover Hillで、充実した学びと成長の機会を体験してみませんか?

東京都府中市府中市立府中第二小学校となり

教育複合施設Clover Hill

関連記事一覧

- 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!

- 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill

- 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill

- 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill

- 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill

投稿者プロフィール

-

**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。

多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。

最新の投稿

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill

府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室

府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座

府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座